1.6 Dörfliches Leben in Guckheim

1.6.1 Das alte Westerwälder Bauernhaus

von Werner Koch

Alte, typische Westerwälder Bauernhäuser gibt es in Guckheim keine mehr. Die alten Bauernhäuser sind ganz verschwunden und vereinzelt nur noch teilweise erhalten; durch Umbauten kann man sie als »Altes Westerwälder Bauernhaus« nicht mehr erkennen. Das »Westerwälder Haus« stammt aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und wurde bis Ende des 18. Jahrhunderts gebaut. Es war ein Einheitshaus, d.h. mit dem Wohnhaus verbunden ist Stall und Scheune, so dass man sagen kann, Mensch und Vieh waren nur durch eine Wand getrennt.

Das Bauernhaus des Westerwaldes, mehrere im Ortsteil Guckheim, einige in Wörsdorf, hatte zwei Stockwerke. An der Wetterseite befand sich der »Niederlaß«, der sowohl zum Schutz gegen die raue Witterung gedacht war, als auch eine Hauserweiterung darstellte, in der noch Vorratsräume untergebracht wurden. Das Haus wurde mit einem großen Holzaufwand ausgeführt. Vielfältig ist die Auszimmerung der Geschoßwände mit senkrechten, waagerechten und schrägen Balken. Weiße Wandflächen und schwarz oder ochsenblutrot gestrichenes Holzwerk ergeben einen besonderen Reiz des Gegensatzes. Manchmal finden sich in das Balkenwerk geschnitzte Sprüche, die Namen der Erbauer – Eheleute und/ oder Jahreszahlen der Entstehung des Hauses.

Durch eine waagerecht geteilte Tür betrat man das Haus und kam in den »Ern«. Der Boden im »Ern« bestand aus gestampften Lehmfußboden, in späteren Jahren mit einem Steinplattenbelag versehen. Der »Ern« war der Hauptraum des Hauses und diente auch als Küche. An der Stubenwand befand sich die Feuerstelle, ursprünglich ein offenes Feuer unter dem mächtigen Rauchfang (Härf), dann folgte ein Steinherd, bis dann im vorigen Jahrhundert der gusseiserne Herd (genannt »Kochmaschine«) trat. Der Rauch wurde nun von dem Herd durch ein Ofenrohr in den Schornstein geleitet.

Über eine Stufe gelangte man vom »Ern« in die unterkellerte Stube, die mit der Zeit immer mehr dem »Ern« die Bedeutung des Hauptaufenthaltsraumes weg nahm und zum echten Wohnraum wurde. Von der Stube war gewöhnlich eine Kammer abgeteilt, die Schlafkammer der Eheleute. Die Treppe zum Obergeschoß lag im »Ern« und war oft als Spindeltreppe gebaut. Die Zimmer im Obergeschoß waren Schlafzimmer der Kinder und des Gesindes. Der Speicher diente zur Aufbewahrung der Feldfrüchte.

Die Scheune hatte eine Quertenne in der Mitte. Hier war meist zum Wohnhaus hin der Stall eingerichtet. Der Stallgang lag ebenfalls quer, und das Vieh stand mit den Köpfen vom Gang ab.

Das Dach des Westerwälder Hauses war zur alten Zeit ein Roggenstrohdach, dass später auch wegen der Brandgefahr durch Dachschiefer ersetzt wurde. Das Strohdach aber gab dem Westerwälder Bauernhaus ein besonderes Bild, da es mit

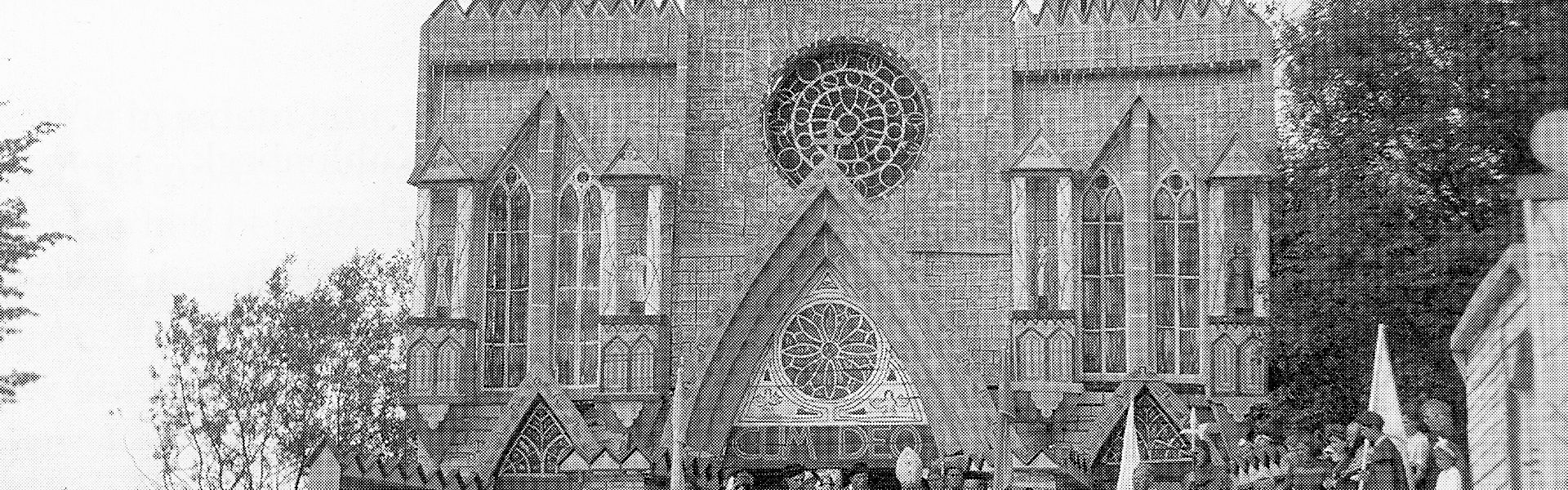

Koales Matze Haus heute

seinem grünen Moosüberzug wie aus dem Boden gewachsen schien. So ein Strohdach war ein Kunstwerk in seiner Art; seine Herstellung ist heute nicht mehr möglich. Uns fehlt hierzu nicht nur die erforderliche Technik, sondern auch das notwendige Material. Durch das Verschwinden des Strohdaches wurde dem Westerwälder Haus ein bemerkenswerter Teil seiner Eigenart genommen und das ganze Dorfbild verändert.

Wo sich die Häuser neigen gar traulich hin zur Erd,

wo man mit Stroh bedeckt sieht Dach und Fach und Herd, dort wo in niederen Hütten die Gastfreundschaft noch weilt, da wohnen Westerwälder, dorthin, ihr Freunde, eilt!«

sagt ein Westerwälder Volkslied über die Bauernhäuser vergangener Jahrhunderte. Die Zeiten haben sich geändert, nur wenig davon hat in unseren Tagen noch Gültigkeit. Ein wieder aufgebautes altes Westerwälder Bauernhaus ist mit anderen Gebäuden im Landschaftsmuseum zu Hachenburg zu besichtigen.

1.6.2 Wie haben unsere Vorfahren in den vergangenen 700 Jahren gelebt?

Da geschichtliche Unterlagen über das Leben in Guckheim und Wörsdorf nicht vorliegen, müssen wir uns zunächst auf Allgemeinplätze beschränken. So wird im 14. und 15. Jahrhundert auch in Guckheim die Pest an den wenigen, hier wohnenden Menschen nicht vorübergegangen sein. Einige Höfe, die später nicht mehr auftauchen, sind wohl durch Brände, Kriege oder Raubzüge vernichtet worden. Auch waren unsere Vorfahren abhängig von den Grafen und Rittern, denen sie Frondienste und Abgaben bis Ende des 18. Jahrhunderts leisten mussten. Das Leben in der Großfamilie unter einem Dach wird auch nicht immer problemlos gewesen sein; man war aber aufeinander angewiesen. Armut herrschte fast in jeder Familie, zumal man den Naturgewalten hilflos gegenüber gestanden haben wird. Vielleicht war unser Ort etwas begünstigt durch die geschützte Lage. Durch den Ort und später am Ort vorbei schlängelte sich der Elbbach, der den Bewohnern Wasser bescherte für Mensch und Vieh. Rechts und links war Guckheim geschützt durch die Hügellandschaft mit reichlichem Wald; auf der einen Seite der »Römel«, auf der anderen Seite der »Rothenberg«, »Im Tiergarten«, »In der Steinkaut« und die »Höll«, wovon auch heute noch die Flurnamen bezeugen. Durch die Zeit und die Lage des Ortes bedingt, konnte nur Landwirtschaft betrieben werden. Bestimmend für die landwirtschaftliche Nutzung war in all den Jahrhunderten das raue Klima. Nicht umsonst ist überall das Lied bekannt:

»Oh, Du schöner Westerwald, über Deine Höhen pfeift der Wind so kalt!«

Deshalb stand die Viehzucht im Westerwald zunächst höher im Kurs. Die Viehzucht brachte auch den Guckheimern Nahrung und vielleicht auch etwas Geld, wenn sie Milchprodukte verkaufen konnten. Getränkt wurde das Vieh im Elbbach. Wenn geschrieben steht, dass im 15.-17. Jahrhundert der Rindviehbestand auf 3 bis 4 Kühe der Durchschnitt war, dann wird dies auch in etwa auf Guckheim zutreffen. Am Elbbach werden auch schon in der Frühzeit von Guckheim saftige Wiesen vorhanden gewesen sein, so dass sich die Viehzucht gelohnt hat und Erträge erzielt werden konnten. Auch im 19. Jahrhundert blieb die Rinderzucht nach wie vor die Grundlage der Westerwälder Landwirtschaft.

Wie war es nun mit dem Ackerbau bestellt? Trotz des schweren, feuchten und kalten Bodens musste auch in Guckheim und Wörsdorf Ackerbau in fast allen Jahrhunderten betrieben worden sein. Davon zeugten ja auch die Höfe, die in der Geschichte immer wieder genannt werden.

Der Ackerbau diente der Ernährung der Bevölkerung sowie der Viehzucht. Zunächst herrschte die Dreifelderwirtschaft vor (im ersten Jahr Frucht, im zweiten und dritten Jahr Weidewirtschaft). Im 14. Jahrhundert wurde dieses Verfahren geändert. Man teilte die landwirtschaftlich genutzten Flächen in 3 Teile auf, von denen je einer im Wechsel mit Winterroggen, Hafer /Gerste bzw. als Brache zur Beweidung durch das Vieh der Bewohner in der Gemeinde genutzt wurde.

Ende des 18. Jahrhunderts ging man von der Dreifelderwirtschaft zur sogen. Trieschwirtschaft über. Diese Bewirtschaftungsform (auch Vierfelderwirtschaft genannt) sah vor, dass einem vier bis sechs Jahre andauernden Fruchtanbau (vor allem Hafer und Gerste) ein Jahr lang Kartoffeln oder Krautpflanzen (Rüben, Raps, Kohl) folgten; anschließend wurden die Flächen zur selbständigen Unkrautreinigung etwa sieben Jahre zur Beweidung genutzt, um dann wieder dem Fruchtanbau zu dienen.

Man kann daraus erkennen, dass als Ernährungsgrundlage für die Bevölkerung im Mittelalter der Hafer und der Weizen an erster Stelle standen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass an den Bächen überall Mühlen entstanden, weil man die Wasserkraft benötigte, um die schweren Mühlräder in Gang zu bringen. So wird es auch in Guckheim gewesen sein, denn bereits im Jahre 1511 wird hier eine Mühle verbürgt.

Über die »Mühlengeschichte« von Guckheim wollen wir nun ausführlicher berichten.

1.6.3 Die Guckheimer Mühle

von Karl Jung und Werner Koch

Die »Guckemer Mill«, wie sie heute noch genannt wird, hat eine wechselvolle Geschichte. Einiges ist bekannt, anderes kann abgeleitet werden und manches ver bleibt im Dunkeln der Geschichte, und man ist auf Vermutungen angewiesen. Geschichtlich verbürgt ist die erstmalige Erwähnung einer Mühle zu Guckheim im Jahre 1511, die damals im Besitz der Leininger- Westerburg- war. Wir finden nochmals einige Jahre später, im Jahre 1539, dass zu der Mühle auch die Fischerei in der Elb (Elbbach) bei Guckheim gehörte. Dieses »Fischereirecht« wechselt im Laufe der Jahrhunderte auf andere Familien und ging zuletzt auf die Grafen von Walderdorff über.

Wo nun der erste Mühlenhof gestanden hat, ist ebenso wenig bekannt, wie auch, ob sich die gefundenen Nachweise immer auf dieselbe Mühle beziehen. Es darf vielmehr angenommen werden, dass es zu verschiedenen Zeiten an anderen Stellen eine Mühle gestanden hat. Denn ein neuer Mühlhof wurde wahrscheinlich Ende des 16. Jahrhunderts angelegt. Eine Urkunde (hinterlegt beim Hess. Staatsarchiv in Wiesbaden, Urk. 191) hat folgenden Wortlaut:

»G 1575, den 1. Juli

Die Gebrüder Wilhelm und Eberhard von Brambach erbitten vom Erzbischof Jacob von Trier die Concession zur Erbauung einer Walkmühle auf der Elb im Kirchspiel Salz zwischen Wörsdorf und Schmalerlen.«

Bei der Bezeichnung »Schmalerlen« ist anzunehmen, dass es sich entweder um die Flurbezeichnung »In den Guckheimer Erlen« im jetzigen Tongrubengebiet oder um den »Erlenborn« handelt. Der genaue Standort der geplanten Walkmühle ist nicht bekannt. Es kann sich entweder um den »Pütschhof«, den »Heintze-Hof« oder um den Standort der jetzigen Mühle handeln. Der »Heintze Hof« sowie der

»Pütschhof« sind heute noch Flurbezeichnungen. Der »Heintze Hof« stand zwischen dem jetzigen Mühlgraben und dem Elbbach (Steg) in Verlängerung der jetzigen Wehrstraße (Wehrbaches). Der Walddistrikt »Heintze Berg« dürfte sich ebenfalls auf den Namen dieses Hofes beziehen. Der Standort des »Pütschhofes« war auf der anderen Seite des Elbbaches.

Der Mühle muss sehr viel eigenes Getreideland zur Verfügung gestanden haben, denn der Mühlenbesitzer durfte nur für seinen eigenen Bedarf mahlen und musste auch noch Abgaben leisten. Dies können wir aus einem Schreiben aus dem Jahre 1777 entnehmen. In diesem Jahre hatte Bernhard Nillius die Guckheimer Mühle von Johann Kogeler (Kegler) übernommen. Im Februar 1777 bittet er nun in einem Schreiben an den »Hochwürdigsten Erzbischof, durchläuchtigster Churfürst, gnädigster Herr zu Trier, um die Concession für den Betrieb der Mühle«.

Die »Concession« wird ihm vorerst auf 12 Jahre erteilt; allerdings sind die Bedingungen sehr hart:

»Gemahlen darf nur werden für die eigene Haushaltung, aber nicht auch für andere, auch wenn Getreide von ihnen gebracht wird. U.a. müssen 2 Malter Korn dem Amt Montabaur »zum Terminus« abgeliefert werden und «selbige« aneinander über 10 Jahre. Die Concession muss alle 12 Jahre erneuert und das Gebäude ebenfalls alle 12 Jahre gebührend renoviert werden.«

Bei diesen Bedingungen war der Mühlenbetrieb immer wieder in Frage gestellt, und die Mühle wechselte oft den Besitzer. Bezeichnend dafür ist auch eine Erwähnung vorn 26.10.1812: »Johann Schmidet hat Anfang 1809 die Guckheimer Mühle an einen gewissen Adam Diel aus Langendernbach verkauft, der jedoch den Kaufpreis nicht entrichtet hat.«

So war wohl die Geschichte dieser Mühle auch endgültig besiegelt. Denn nun entstand Anfang des 19. Jahrhunderts die jetzige Mühle. Den noch heute geltenden Familiennamen »Kloft« finden wir seit 1850. Im Einwohnerbuch für den Westerwald, Ausgabe 1931, wird Jakob Kloft als Mühlenbesitzer genannt, der bis in den 2. Weltkrieg mit seinem Sohn Alois (gefallen im Krieg) die Mühle betrieb. In den Nachkriegsjahren hielt der Sohn Josef den Mühlenbetrieb aufrecht und fuhr, wie sein verstorbener Vater schon, mit dem Pferdefuhrwerk (1 PS) von einem Landwirtschaftsbetrieb zum anderen, um das Getreide zum Mahlen abzuholen. Dies war nicht nur auf den Ort Guckheim beschränkt; auch Nachbarorte gehörten zu seinem Betreuungsbereich. Bald schon wurde das Pferdefuhrwerk durch einen Traktor ersetzt.

Mühlenbetrieb Jacob Kloft, 1940

Der Müller Josef Kloft brachte das gemahlene Mehl zur Bäckerei, in Guckheim zum Bäcker Peter Bauch, wo für jeden »Mehlbesitzer« ein »Brotbuch« angelegt war, in dem das gelieferte Mehl und das dafür erhaltene Brot eingetragen wurde. In unbestimmten Zeiten, je nach Verbrauch, wurde neues Mehl zum Bäcker gebracht und der Bäckerlohn entrichtet.

In den Jahren 1960/70 wurden die Landwirte immer weniger, weil sie andere Arbeiten annahmen und die weiblichen Kräfte, auf denen die meisten Arbeiten in der Landwirtschaft lasteten, auch andere Berufe erlernten. Es wurde weniger Getreide angebaut und man ging, wie schon in früheren Jahrhunderten, wieder zur Rindviehhaltung zurück. Das von Bauern mit größerem Landbesitz geerntete Getreide wurde nicht mehr zu den Mühlen gebracht, sondern wurde unmittelbar zu Genossenschaften und dergleichen Einrichtungen geliefert. So teilte dann auch die Guckheimer Mühle das Schicksal aller Kleinmühlen. Auch sie musste im Jahre 1980 schließen. Aus der »Mühle« ist ein Wohnhaus geworden. Nur ein Mühlstein erinnert noch an vergangene Zeiten.

1.6.4 Die Landwirtschaft

Die Landwirtschaft war die einzige in etwa gesicherte Existenzgrundlage für die Menschen in früherer Zeit. Das Leben spielte sich darum vornehmlich in der Natur auf Wiesen, Feldern und Wald ab. Deshalb wollen wir einmal grob schildern, wie ein Jahr im Leben einer Landwirtschaftsfamilie in etwa ausgesehen hat. Wenn Anfang März Schnee und Eis weggetaut waren, wurden die landwirtschaftlichen Geräte noch einmal überprüft und ggfs. ausgebessert. Der sich im Winter angesammelte Kuhmist konnte nun auf die Äcker gebracht werden, wo dies erforderlich war. Nach dem Ackern wurde gesät und die Saat eingeeggt. Bald begann man dann mit dem Setzen der Kartoffeln. Wenn sie nach 4 – 6 Wochensichtbar wurden, mussten sie mit dem dafür besonderen Pflug und einer Kuh im Vorspann gehäufelt werden. Im Mai wurde mit der Anpflanzung der Hackfrüchte (Rommeln – Runkelrüben) begonnen.

Inzwischen kam die Sommerzeit herbei, die Zeit der großen Ernte. Wenn sich gutes Wetter im Juni anzeigte, hörte man aus allen Höfen das »Dengeln«. Da damals nur mit der Sense gemäht wurde, musste die Sense auf einem Eisenklotz »gedengelt« werden, um mit einem guten »Schnitt« das Gras zu schneiden (mähen). Die »Sees« (Sense) auf dem Rücken, das »Schloarafaß« (Schlotterfaß) mit einem Schleifstein am Gürtel, so ging man frühmorgens, wenn das Gras noch feucht war, in die Wiesen, um mit der mühevollen Arbeit zu beginnen. In kurzen Abständen musste der Schleifstein (Wetzstein) aus dem mit Wasser gefüllten »Schloarafaß« gezogen werden, um die Sense wieder »scharf« zu machen.

Das Gras musste mehrmals mit dem Rechen gewendet werden. Wenn es genug gedörrt war, wurde das Heu zusammengerecht. Der Heuwagen war hergerichtet, indem die Seitenteile durch hohe Seitenleiter ersetzt worden waren (aus dem Kastenwagen wurde ein Leiterwagen). Der »Wisbaam« mit den Seilen durfte nicht vergessen werden. Wenn der Heuwagen beladen war, wurde der »Wisbaam« von hinten auf den hochbeladenen Wagen geschoben und vorne mit einer Kette festgezurrt. Hinten links und rechts wurde er mit einem Seil festgebunden, damit unterwegs über Gräben, Wiesen und holprige Feldwege nichts verloren ging. Es war keine Seltenheit, dass »Ecken« unterwegs abbrachen.

Wenn man wohlbehalten zu Hause angekommen war, wurde der Heuwagen in die Scheune gefahren, und das Heu mit der Gabel auf den Heuboden befördert. Bei gutem Wetter im Westerwald nicht immer der Fall dauerte die Heuernte etwa 2 bis 3 Wochen. Eine Erholungspause gab es aber nicht, denn nun stand die Getreideernte an. Alle Arbeiten mussten auch hierbei mit der Hand erledigt werden.

Mit der »Pletsch« (Kornreff) wurden die Halme abgemäht und von anderen Helfern hinter dem »Schnitter« mit der Sichel aufgenommen und zu Garben gebunden. Die Garben, im allgemeinen zu 9 Stück, wurden zu einem »Hausten« zusammengestellt. Darauf setzte man einen »Hut«. Dies war eine dicke, auseinandergespreizte Garbe, die die Ähren vor Regen schützen sollte. Wenn das Getreide noch etwa 10 Tagen vollkommen trocken war, konnte es abgefahren werden. In längst vergangener Zeit wurde der Erntewagen in die Scheune gefahren und die Garben dort abgeladen. Sie blieben dort liegen, bis in den Wintermonaten das Getreide »gedroschen« wurde mit dem »Dreschflegel«. Dabei waren mehrere Personen beteiligt; wichtig war es, dass im richtigen Takt »gedroschen« wurde.

Die Dreschmaschine kommt zu »Hoose-Philipp« (heute F. Funke), Winter 1940

Eine neue Zeit brach an, als der »Hannes« oder der »Matts«, zwei Brüder aus Bilkheim, mit dem »Bulldog« kamen, um mit der Dreschmaschine von Scheune zu Scheune zu fahren. Es war stets ein aufregender Moment, wenn nach langem Hin- und Herschieben die Dreschmaschine in der Scheune stand, der Keilriemen zwischen Maschine und Bulldog richtig gespannt war und endlich das Knattern und Fauchen des Bulldogs den Dreschbeginn ankündigte.

Das Dreschen war eine schwere Arbeit, woran sich alle Familienmitglieder beteiligten und die Nachbarn sich gegenseitig halfen. Besonders geschickt musste die Person sein, die die Garben in die Dreschmaschine »einlegte«. Kräftig dagegen mussten die Männer sein, die die gefüllten Getreidesäcke auf dem Rücken über die meist sehr schmalen und engen Treppen auf den Speicher beförderten. Später war die Dreschmaschine » stationär« im Hasenmorgen aufgestellt, so dass die Getreidewagen unmittelbar von den Kleinbauern dorthin gebracht wurden, während bei den Großbauern dann später in den Scheunen gedroschen wurde. Lange Wagenkolonnen im Hasenmorgen vor der Dreschmaschine waren ein vertrautes Bild, und es konnte schon eine Weile dauern, bis man an »der Reihe« war. Es kam auch schon einmal zu Streitigkeiten, wenn jemand nicht die Ordnung ein gehalten und bei kurzer Abwesenheit seines »Vorgängers« einfach »vorgefahren« war. Doch auch diese Zeit ist vorbei; heute hat der »Mähdrescher« all diese Arbeit übernommen.

»Lejse« bei der Getreideernte,1940

Auf die Roggenernte folgte sogleich die Weizenernte; mit dem Schnitt des Hafers war dann die Getreideernte beendet. Wenn die Guckheimer Kirmes am 1. Sonntag im September stattfand, hatte oder begann der 2. Schnitt der Wiesen, das »Grommischt« machen, wie im Dialekt die Grummet-Ernte genannt wurde.

Inzwischen waren die Tage kürzer geworden, der Herbst hatte begonnen. Damit rückte auch die Zeit der Kartoffelernte heran. Die Frühkartoffeln hatte man für den täglichen Gebrauch schon ausgegraben. Bei der eigentlichen Kartoffelernte (es gab Sorten wie »Industrie« oder »Ackersegen«) musste die ganze Familie mithelfen. Die Kartoffelreihen wurden mit dem Pflug umgestülpt und mussten dann von den Erwachsenen und Kindern herausgesucht und sortiert werden: die dicken für Futter- und Speisekartoffeln kamen in die große »Mann«, einem runden Korb (er fasste bis zu einem Zentner), die kleinen zur Verwertung als Schweinekartoffeln in einen kleinen Handkorb (Räfje). Geleert wurde die Körbe in Säcke und abends fuhr man stolz nach Hause, wenn der Wagen voller Säcke war. Nachdem die Felder vom Kartoffelkraut gereinigt (abgebrannt) und die letzten Kartoffeln aufgelesen waren, kam auch schon bald die Zeit der Rübenernte.

Mit Hilfe eines großen Messers oder eines Beil wurden die aus dem Boden her ausgerissenen Rüben von den Blättern getrennt. Während die Blätter als Viehfutter verwendet wurden, kamen die Rüben über eine Bretterrutsche in den Keller, oder, weil dort meistens nicht mehr genügend Platz war, in die »Rommelkaut« nahe beim Haus oder auf einem in der Nähe liegenden Acker.

Dann war es auch an der Zeit, die »Kalrowe« (Kohlrüben) heimzuholen. Nach der Erntezeit begann schon wieder die Aussaat. Auf den Rüben- und Kartoffeläckern wurde das Wintergetreide ausgesät: Roggen (Korn) und Weizen. Der Stallmist wurde auf die Felder geschafft, ausgestreut, gezarrt und untergeackert. Ferner entleerte man auch vollständig die Jauchegrube. Die Außenarbeiten fan den schließlich mit der Reinigung der Fahr- und Ackergeräte ein Ende, die dann über Winter in Schuppen oder in der Scheune untergebracht wurden.

Da die Ländereien immer wieder unter mehr Erben aufgeteilt und dadurch zersplittert wurden, war eine ertragreiche Bewirtschaftung nicht mehr immer möglich. Nach einer Missernte herrschte vornehmlich in den Familien der Kleinbauern oft bittere Hungersnot. Durch einen Ausspruch einer Bauersfrau aus dem Ortsteil Guckheim, die ein mal gesagt haben soll: »Ejsch mescht emol wesse, wot dej Werschdörfer Weiwer att koche« wird diese Notlage im Ortsteil Wörsdorf, wo überwiegend die weniger begüterten Familien wohnten, bestätigt.

»Secker Johann«, Johann Bauch, kommt mit dem Pferd Rex und der Ringelwalze von der Feldarbeit zurück

1.6.4.1 Da Hannjer un sei Kej

von Karl Jung

Johann Georg Koch, genannt »da Hannjer« versah von 1908 bis 1958 den Dienst als Kuhhirte in unserer Gemeinde. Jahrein, jahraus, vom Frühjahr bis in den Spätherbst zog er vor- und nachmittags mit seiner Viehherde hinaus auf die Weide im Eichental. Seinem Signalhorn entlockte er während seines Ganges durch das Dorf eine vom ihm komponierte, und den Einwohnern allgemein bekannte, wohlklingende Melodie. Beim Erschallen des Signales wussten die Leute: »Da Hannjer kimmt«. Schnell wurde im Stall das Vieh von den Ketten gelöst und auf die Straße getrieben. Immer mehr Rindviecher kamen so zusammen, und wenn die Herde, den Dorfausgang erreicht hatte, waren es meist 80 bis 100 Stück. Seine Herdenhunde Nero und Kull leisteten ihm bei seiner nicht immer leichten Aufgabe recht treue Dienste.

Hannjer war ein guter Hirte. Er kannte seine Viecher und diese kannten ihn. Wehe, wenn ein Autofahrer mit seinem Gefährt auf dem Wege von und zur Weide seiner Herde zu nahe kam.

Gar mancher vornehme Herr hat die Worte:

»Du Maulaff, hast da kaa Zejt?« unter dem Gelächter der Mitreisenden zu hören bekommen. Wenn diese Zurechtweisung nicht nutzte, verschaffte sich der Hannjer mit seinem derben Eichenstock zusätzlich Respekt.

Hannjer galt als Wetterprophet. Da die Wettervorhersagen nicht, wie heute, durch Radio und Fernsehen angekündigt wurden, war man in unserem Dorf auf die Angaben vom Hannjer angewiesen. Wenn die Dorfbewohner es genau wissen wollten, fragten sie: »Hannjer, wie wird det Wära?« Der Hannjer beobachtete den Lauf der Wolken, das Verhalten des Viehes, registrierte die Windrichtung, die Temperatur, sowie alle Vorgänge in der Natur und konnte sich so ein Urteil bilden.

»Da Hannjer«, Georg Koch, mit seinen Hunden Nero und Kull, 1939

Besonders wichtig für eine genaue Wetterprognose war das Verhalten seiner Hunde. So war vom Hannjer öfters zu hören: »Da Kull frißt Gros, et gebt Ree.« Je nach seinen Wahrnehmungen sagte er auch: »De Unnan krej ma e Gewira, auwer mornsemorje wier et wera schie.« Die Dorfbewohner, die überwiegend in der Landwirtschaft tätig waren, kalkulierten die Wettervorhersagen vorn Hannjer, vornehmlich bei der Erntearbeit, in ihr Arbeitsprogramm ein und waren dabei gut beraten. Das Wetter wurde meist so, wie der Hannjer es vor ausgesagt hatte.

Urkunde für 5O-jährige, treue Dienste, verliehen im Dez. 1958 an Georg Koch

1.6.1.5 Die Forstwirtschaft

von Werner Koch

Wenn wir vom Wohnen, von der Landwirtschaft geschrieben haben, dann müssen wir auch in kurzen Zügen auf die Forstwirtschaft eingehen. Anfang des 15. Jahrhunderts war die Rodungszeit beendet. Es wurden in dieser Zeit schon Waldordnungen erlassen. Im 16. und 17. Jahrhundert im »Trierer Bereich«, wozu ja Guckheim gehörte, wurden weitere Forst-, Holz- und Bauordnungen erlassen, die sich mit der Nutzung, Erhaltung und dem Wiederaufbau befassten. Es sollte der weiteren Rodung Einhalt geboten werden, da es an verschiedenen Forsten schon zu Verwüstungen gekommen war.

Es bestand in dieser Zeit ein erheblicher Holzbedarf. Große Teile der aufkommenden Industrie lebte vom Holz, z.B. Köhlereien, Erzbergwerke; auch die Fachwerkhäuser und die Kochstellen verbrauchten viel Holz. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war eine Holzverknappung überall spürbar. Es wurde damals die Idee entwickelt, dass jährlich nur so viel Holz genutzt werden darf, wie in derselben Zeit wieder nachwächst. Dieses Prinzip der nachhaltigen Holznutzung, wie es jetzt genannt wurde, ist stetig weiter entwickelt worden und auch nach über 200 Jahren geblieben; ein wichtiger Grundsatz in der deutschen Forstwirtschaft.

Dieser Grundsatz wird auch in Guckheim beherzigt. Wo Gemeindeland nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird (z.B. »Auf der Haard“), setzt die Aufforstung ein. Ebenfalls wurde der ehemalige Basaltbruch auf dem »Römel« rekultiviert, so dass dort ein richtiger Wald entstanden ist. Rekultiviert wurden auch stillgelegte Tongruben, so dass ein Drittel der Gesamtgemarkungsfläche aus Wald besteht. Während früher das Sammeln von Dürrholz oder Reisig ohne eine besondere Genehmigung unter Androhung einer empfindlichen Geldstrafe strengstens untersagt war, liegt heute im Wald überall Holz herum und wird nicht mehr geholt. Laub durfte früher nur an einem besonderen Tag (Laubtag) unter der Aufsicht des Försters gesammelt und abgefahren werden. Das Laub wurde bei Strohmangel im Stall verwendet.

Alljährlich fand zur Winterzeit im Gemeindewald die »Holzversteigerung« statt. Das Holz war von einigen Landwirten, die im Winter dafür Zeit hatten, gefällt und aufgeschichtet worden zum »halven Kloofter« (halben Klafter) oder zum »Haaf« (Haufen mit langen Stangen und Reiser). Der Holzversteigerungstag war ein wich tiger Tag, denn man wollte gutes Holz ersteigern, das richtig »gesetzt« und nach Möglichkeit leicht abzufahren war. Schon Tage vor der Versteigerung wurde deshalb das Holz unter diesen Gesichtspunkten angesehen und für die Versteigerung vorgemerkt. Am Tag der Versteigerung fanden sich dann zahlreiche Dorfbewohner ein, und es wurde eifrig geboten, denn das Brennholz wurde meistbietend versteigert.

»Feins Alois«, beim Hüten in den dafür vorgesehenen Feldwegen

Nachdem das Holz abgefahren war, wurde es auf dem »Holzbock« mit der Handsäge so geschnitten, dass man es bequem mit dem Beil zerkleinern konnte. Es wurde dann in einer Ecke des Hofes zum Trocknen aufgestapelt. Das Reisig wurde zu Bündeln zusammengepackt und meist zum Heizen im Backhaus verwandt. Der Hausbrand wurde außerdem oft durch Braunkohlen ergänzt. Diese wurden mit dem Kuhfuhrwerk auf der Grube »Alexandria« in Höhn geholt. Die Handsäge hat vor etwa 40 Jahren auch ausgedient; denn jetzt kamen Bulldogs und Traktoren in die Höfe gefahren mit einer aufmontierten Sägemaschine, die das Holz kurz schnitt.

1.6.6 »Det Backes«

von Werner Koch

Guckheim besaß einstmals 2 Backhäuser, eines im Ortsteil Guckheim und eines im Ortsteil Wörsdorf. Während das Backhaus in Guckheim abgebrochen worden ist, wurde das ehemalige Backhaus in Wörsdorf in eine kleine Wohneinheit umgewandelt. Neben der Schule waren die Backhäuser wohl die wichtigsten Gebäude im Leben einer Gemeinde. Sie dienten außer der üblichen Nutzung des Brotbackens auch als Kommunikationszentrum. Hier im »Backes« hatte man (vor allem die Frauen) einen Ort und vor allem die nötige Zeit, um in längeren Unterhaltungen Erfahrungen und Neuigkeiten auszutauschen.

Wie wurde gebacken?

Der Teig aus Roggenmehl wurde mit natürlichem Sauerteig angereichert und in den großen Backtrögen geknetet. Sobald die Brote geformt waren (meistens wurden sie von der Hausfrau noch mit einem eingeritzten Kreuz versehen), kamen sie auf den »Dill«. Je nach Größe der Familie wurden bis zu 20 Brote auf einmal gefertigt und zum Backes getragen. Man benötigte als Backgerätschaften noch

»einen Backeswesch, ein Backschoss und eine Kess«.

Die Männer und auch ältere Kinder trugen die »Schanzen« mit dem Anbrennreisig zum Backes; damit wurde die nötige Glut und Hitze im Hafen erzeugt. Wenn der Ofen »weiß« glühte, hatte er die richtige Backhitze. Die Glut wurde mit dem »Kess« verteilt. Mit dem »Wesch«, der mit einem feuchten Lappen umwickelt war, kehrte man die Glut an die Seite des Ofens und schob danach auf dem »Back schoss« so viele Brote in den Ofen ein, wie sie Platz hatten. Mit dem »Schoss« holte man die braunen, knusprigen Brote auch wieder heraus.

Die Reihenfolge, mit welcher gebacken wurde, war von besonderer Bedeutung. Alle 2 bis 3 Wochen wurde sie durch ein »Los« festgelegt. Beim »Losen« herrschte stets eine gewisse Spannung. Niemand wollte gerne als erster backen, denn dann musste man den kalten Ofen ja anheizen, und dafür benötigte man mehr Schanzen. Die »Anhitze« am Montagmorgen war am wenigsten begehrt. In Guckheim backten fast alle Familien in den Backhäusern. Die Zahl ging nach dem 2. Weltkrieg immer mehr zurück, zumal das »Brot holen« beim Bäcker Peter Bauch wesentlich bequemer war als selber zu backen. Aber damit ist wieder eine alte Tradition im dörflichen Leben zu Ende gegangen.

1.7 Alte Hausnamen

von Karl Jung

Die alten Hausnamen sind den Dorfbewohnern geläufiger als die eigentlichen Familiennamen. Oft werden diese Hausnamen durch Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergegeben. Nachstehend sind die Hausnamen aufgeführt, die in der Vorkriegszeit in unse rer Gemeinde geläufig waren:

Aus Berufen hervorgegangene Hausnamen:

Metzgersch; Schpenglersch, Millersch, Bäckersch, Schmidts, Schmitte und Wannerdeise (Wagner-Theis).

Aus Familiennamen abgeleitete Hausnamen:

Geise, Wellersch, Oprere (Opre), Feins, Kuhls, Braste, Sindasch, Ronde (Ronden), Fossels (Fasel), Helpersch (Hölper), Hoose (Haas), Zeise, Gassersch, Hofmanns, Nolle, Holzbachs, Groths, Kasersch (Kaiser), Widersteins, Sturms, Kochs, Dillmanns und Muhersch (Mohr).

Aus Vornamen hervorgegangene Hausnamen:

Welhelms, Fritze, Welhelmsjusephs, Käthches, Baldese, Ernste, Matzjes, Koales Matze, Koales-Baste, Perersch, Hannleppse, Liene, Lejse, Schobaste, Pitersch, Morgerere (Margarethe), Niklose (ausgestorben).

Aus Ortsnamen sind entstanden:

Schenkelbejer, Borersch, Welserera, Mährna, Säcker (Seck), Hehnash (Höhn), Hohnersch (Hahn).

Aus Orts- und Nachnamen sind hervorgegangen:

Hehnersch-Kaspersch (Das Haus stand auf dem Baugrundstück Eulberg; es wurde Mitte der 20iger Jahre abgerissen. Zuletzt wurde das Haus von der Familie Johann Bill bewohnt, der dort eine Schmiede betrieb.)

Berschhäjser (Die Familie war früher im Berghaus wohnhaft.) Der Hausname »Diewe« ist so zu deuten: Die Familie wohnte auf der anderen Seite der Straße = drüben = diewe. Der Hausname »Jalles« geht auf den Familiennamen »Jahrting« zurück. Dieser war früher im »Oberkirchspiel« vertreten. Der Hausname »Scholze« geht auf den Wohnsitz des Schultheißen zurück.

1.7.1 Lejse aal Haus

Erzählt von Margit Fasel – Aufgeschrieben von Barbara Krekel

Es muss so ungefähr im Jahre 1850 gewesen sein, als die Eltern von Lejse Jakob (das war der Urgroßvater von Margit Fasel) daran dachten, sich ein eigenes Heim zu schaffen. Irgendjemand hatte ihnen erzählt, dass in Berzhahn ein Haus stand, dass man günstig haben konnte. »Was sollen wir denn mit einem Haus in Berzhahn?« fragte die junge Ehefrau. »Weißt Du was, ich schau mir das einfach ein mal an«, antwortete der Mann.

Gesagt, getan. Am nächsten Sonntag ging er nach der Frühmesse nach Berzhahn. Und richtig, da stand das Haus, ziemlich heruntergekommen, nicht sehr groß aber die Bausubstanz, das heißt die Hölzer des Fachwerkes, waren in Ordnung. Eigentlich genau das richtige für die junge Familie. Ja, wenn das Haus in Guck heim stände, das wäre ideal. Auf dem Heimweg überlegte der Mann hin und her. Nach Berzhahn ziehen, das kam nicht in Frage. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass es das Gescheiteste wäre, wenn er das Haus irgendwie nach Guckheim schaffen würde.

In den nächsten Tagen traf er seinen Freund, der ein wenig Erfahrung mit dem Bauen hatte. Dem erzählte er von dem Haus. »Am besten wird sein, du baust das Fachwerk auseinander, und dann setzen wir es hier wieder zusammen«, schlug dieser vor. »Wie wäre es denn, wenn wir das Haus komplett zusammengebaut auf einen Wagen stellen würden, und hier nach Guckheim fahren würden?« fragte der junge Mann zaghaft. Zuerst schüttelte jeder den Kopf über den »unmöglichen« Vorschlag. Aber nach und nach nahm die Idee Gestalt an.

Man holte im Wald lange Stangen und befestigte diese quer über dem Wagen. Zwei Kühe wurden vor den Wagen gespannt, zwei gingen hinterher. So fuhr man an einem kühlen Sommermorgen, ganz früh noch vor dem ersten Licht, los. Viele Männer waren nötig, diese Pioniertat auszuführen. Mit Geschick, Mut und Kraft gelang es, die komplette Holzkonstruktion auf den Wagen zu laden. An jeder Stange links und rechts vom Wagen ging je ein Mann. So zog die Karawane los. Längst hatte es sich in Berzhahn rundgesprochen, was da Ungeheuerliches vor sich ging, bald war das ganze Dorf versammelt, keiner wollte sich diese Sensation entgehen lassen.

Endlich ging es los, jeder Mann wurde gebraucht zum Schieben, bis der Wagen endlich ins Rollen kam. Uber den schlechten Weg ging es nach Willmenrod, wo die Fuhre schon von den »neugierigen Willmenrödern erwartet wurden. Man hatte lange überlegt, wie man fahren wollte, und entschied sich dann, den steilen Berg in Willmenrod runter und auf der anderen Seite hochzufahren. Überm Dorf, bei den Linden, die noch ganz klein waren, wurde eine Pause eingelegt. Mensch und Vieh mussten sich ausruhen. Mittlerweile stand die Sonne hoch am Himmel, und es war heiß geworden. Man legte sich in den Schatten der Bäume, das Vieh graste auf der gegenüberliegenden Wiese.

Mittlerweile waren viele Willmenröder versammelt, die sich das Haus auf Rädern ansehen wollten. Selbstverständlich waren sie bereit, behilflich zu sein. Und so schaffte man es dann mit Müh‘ und Not, den Wagen heil bis nach Niedersaynscheid, dessen Häuser schon ganz verfallen waren, (heute Flucks- bzw. Gauklerrnühle) zubringen. Dort wurden die Helfer freundlich verabschiedet und es ging weiter nach Guckheim. Der Schweiß lief den Männern in Strömen, und manch, einer verfluchte leise die »blödsinnige Idee«, ein Haus durch den Westerwald zu fahren. Auf der alten Heerstraße oberhalb von Willmenrod, dort wo es so eng war und der Weg so ausgefahren, war das Haus nämlich ins Wanken geraten und fast vorn Wagen gefallen. Aber mit vereinten Kräften hatten sie ein Unglück verhindern können.

Es wurde schon langsam dunkel, und die Räder des alten Leiterwagen quietschen und ächzten erbärmlich, als man endlich ins Dorf rollte. Der Weg durch den Olle forderte nochmal alle Reserven von Mensch, Vieh und Material. Aber endlich stand man vor dem Platz, auf dem das Haus aufgestellt werden sollte. Es gelang, das Fachwerk mit viel Umsicht und Geschick an die vorgesehene Stelle zu bringen.

Die Frauen hatten für ein gutes Essen gesorgt, und alle Helfer wurden verköstigt. Noch lange saß man, es war mittlerweile dunkel geworden, beieinander und redete. Das Haus, zu dem auch ein Stall gehörte, wurde ausgebaut und mit Stroh gedeckt. Später wurde es umgebaut, aber einzelne Teile des uralten Fachwerk sind noch erhalten. In diesem Haus wurde dann 1864 Lejse Jacob geboren, übrigens einer der vier alten Kartenspieler, die so gerne »Solo« spielten. Aus einem der alten Eichenbalken, der einem erneuten Umbau weichen musste, ließ Markus Fasel seiner Mutter einen Kerzenständer drechseln. Er erinnert die Nachfahren heute noch an die abenteuerliche Reise von Lejse aal Haus.