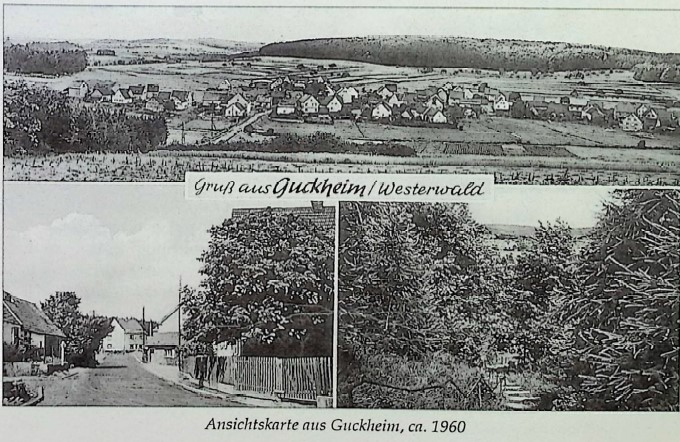

700 Jahre Guckheim

Gewerbebetriebe

So lebt und arbeitet man in Guckheim

4.1 Die Industrie in Guckheim

Während früheren Jahrhunderten Land- und Forstwirtschaft betrieben werden konnte, fehlte in Guckheim die Industrie. Wenn man es nicht ganz so genau nimmt, dann kann man behaupten, dass Guckheim an der Nahtstelle liegt zwischen dem Ton und dem Basalt. Wenn im »Kannenbäckerland« der Mittelpunkt des Tonabbaues liegt, dann hört in Guckheim das Tonvorkommen und der Ton Abbau in Richtung des ehemaligen Oberwesterwaldkreises auf. Dagegen beginnt in der Nähe von Guckheim ehemals der Basaltabbau; z.B. im »Hölzchen« bei Wallmerod, im »Sengelberg« zwischen Herschbach und Guckheim (auch Mühlsteinbetrieb), der »Romel« in Guckheim. Die Basaltgebiete erstrecken sich bis in den »Hohen Westerwald«.

Der hohe Bevölkerungszuwachs im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts sowie Missernten in der Landwirtschaft verursachten große Not auch in unserem Gebiet.

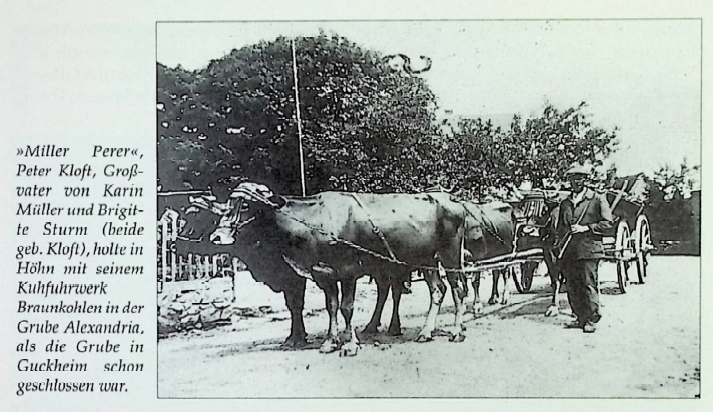

Nachdem man wohl schon von der Braunkohlengrube »Alexandria« in Höhn gehört hatte, machte sich Georg Groth, seit 1820 Schultheiß (Bürgermeister) der Gemeinde Guckheim, wohl auch Gedanken, wie man der Not Abhilfe schaffen konnte.

Im Jahre 1839 wurde dem Gesuch stattgegeben, Braunkohlen, die man dort entdeckt hatte, in dem Distrikt »Hinterlöh« in Guckheim abzubauen. Uber die »Braunkohlengrube Franziska« sind umfangreiche Unterlagen vorhanden. Dass der geplante Abbau der Braunkohle nicht ohne Schwierigkeiten ablief und auch nicht den erhofften Erfolg gebracht hat, kann man dem nachstehenden Bericht von Werner Koch entnehmen.

4.2 Die Braunkohlengrube »Franziska« in Guckheim

von Werner Koch

Georg Groth, seit 1820 Schultheiß der Gemeinde Guckheim, hatte in seinem und seiner Konsorten Namen in Limburg den Antrag gestellt, Braunkohlen in dem Distrikt »Hinterlöh« in Guckheim abzubauen.

Dem Gesuch wird mit folgendem Schreiben stattgegeben:

»Dem Gesuche des Herzoglichen Schultheißen Groth zu Guckheim, Amts Wallmeroth

um Muthung (Genehmigung) auf Braunkohlen in dem Distrikt Hinterlöh in der dersigen Gemarkung

wird willfahrt und die gebetene Muthung unter der Bedingung auf (sechs Monate) erteilt, vor Ablauf dieser Frist, bei Strafe der Erlöschung, Verlängerung der Muthung oder Belehnung nachzusuchen.

Wiesbaden, den 21 ten Dezember 1839 Herzoglich Nassauische Landesregierung

Unterschrift Includatur

dem Herrn Bergmeister Griebeler

in Dillenburg zur Nachricht und Abgabe.«

Nachdem dem Gesuch stattgegeben worden war, wurde sogleich mit dem Abbau der Braunkohle begonnen, jedoch die Bedingung, vor Ablauf von sechs Monaten die Verlängerung der Genehmigung einzuholen, nicht erfüllt. Daraufhin verbot die Bergmeisterei in Dillenburg den weiteren Abbau. Doch daran störte sich der Schultheiß nicht; der Betrieb ging weiter. Aufgrund eines entsprechenden Schreibens der Bergmeisterei zu Dillenburg wurden der Schultheiß Groth zu Guckheim, der Feldgerichtsschöffe Mathias Noll sowie Karl Kuhl am 6. 0kt. 1840 auf das Amt zu Wallmerod vorgeladen. Der Feldgerichtsschöffe Noll brachte folgende Beschwerde vor:

»Trotz des Verbotes habe Schultheiß Groth den Stollenbetrieb fortsetzen lassen und dadurch nicht allein Brunnen mehrerer Privater, sondern auch den Gemeindebrunnen wasserleer gemacht.«

Groth erwiderte darauf, von Brunnen Privater wisse er nichts. Der von Noll genannte Gemeindebrunnen sei keiner, und zudem sei er nicht wasserleer. Der Brunnen liege einen Büchsenschuss vom Ort entfernt. Auf den Vorwurf, er habe den Stollenbetrieb nicht eingestellt, gibt er zur Antwort, er habe den Stollenbetrieb nicht fortbetreiben lassen, das hatten seine Consorten getan. Auf die Frage, warum er als Schultheiß den Fortbetrieb des Stollen geduldet und warum er keine Anzeige gemacht habe, sagt er, die Consorten hatten ihm erklärt, die geschehene Arbeit sei dann verloren, daraufhin habe er sich nicht mehr darum gekümmert. Zur Zeit werde mit 5 Männern weitergearbeitet. Groth gibt weiter an, dass der Stollen zur Gewinnung von Braunkohlen angelegt und angefangen; worden sei im Dezember 1839. Vor Ablauf der Genehmigung (Muthung) habe man die Verlängerung beantragt. Da keine Antwort gekommen sei, habe man weitergearbeitet.

Es wird der Beschluss gefasst, den Schultheißen Groth wegen dienstwidrigen Benehmens zu 5 Fr. zu bestrafen. Am nächsten Tag wird die Verhandlung fortgesetzt. Es werde noch mehrere Zeugen gehört. Alle Beschwerden richten sich gegen den Fortbetrieb, weil d durch die Brunnen wasserleer geworden seien. Die Fortführung des Betriebes wurde von der Bedingung abhängig gemacht, entweder den Verlust des Wassers durch Geld zu entschädigen oder anderweitig für Wasser zu sorgen. Groth bietet als Vergleich an( einen Brunnen bei Fritz Göbel von der Gesellschaft erstellen zu lassen und dafür den Betrieb wieder aufnehmen zu lassen. Während Groth einen Ziehbrunnen mit gutem Wasser bauen will, besteht die Gemeinde auf einen Brunnen mit eiserner Pumpe. Auch die Landesregierung spricht sich für eine eiserne Pumpe aus, weil sie befürchtet, dass das Wasser wieder abgegraben wird. Es wird folgender Vergleich geschlossen:

»Eine hölzerne Pumpe wird gebaut; um der Gefahr des Abgrabens des Wassers zu entgehen, soll eine gute Abdämmung vorgenommen werden.«

Der Streit um die Grube und das Wasser geht jedoch weiter. 1841 wird eine neuer Vergleich zwischen dem Ortsvorstand und Groth geschlossen. Die Fortsetzung des Betriebes soll nur gestattet werden, wenn ein Brunnen mit einer eisernen Pumpe an einer vom Amt näher bezeichneten Stelle gebaut wird; die Unterhaltungskosten will die Gemeinde tragen.

Mit Schreiben vom 4.2.1841 genehmigt die Herzoglich Nassauische Landesregierung den Vergleich und genehmigt den Fortbetrieb der Grube. Die Besitzer von Privatbrunnen, die glauben, dass ihnen das Wasser durch den Stollen abgegraben worden sei, werden auf den Rechtsweg verwiesen. Während die Arbeit auf der Grube fortgesetzt wird, geht auch der Streit über Wasser und Brunnen weiter. Es werden immer wieder neue Gutachten über Pumpen eingeholt. Mit Schreiben des Amtes Wallmerod wird Groth (inzwischen ist jetzt Hannappel Schultheiß von Guckheim) bei der Androhung von 5 Reichstaler untersagt, mit der Grubenarbeit fortzufahren, weil der Pumpenbrunnen nicht gehörig aufgefüllt sei. Trotzdem wird auf der Grube weitergearbeitet. Dann wird nochmals die Genehmigung erteilt unter der Bedingung, dass bei Beeinträchtigung des Ortsbrunnens voller Ersatz geleistet werden muss Der Streit um den Brunnen geht auch unter dem Schultheißen Kuhl (Schreiben vom 16.7.1845) weiter. Wahrscheinlich wurde noch im Jahre 1845 die Grube geschlossen. Im Jahre 1847 wird angeordnet, dass die Schächte der Grube Franziska abgedeckt und gesichert werden müssen.

Nun wird es still um die Braunkohlengrube. Erst im Jahre 1856 stellt der Pronuntor Winter zu Limburg den Antrag auf Neueröffnung der Grube mit Dampfmaschine. Der Gemeindevorstand spricht sich im Oktober 1856 dagegen aus. Er befürchtet erneut Beeinträchtigung der Trink- und Kochwasserversorgung und begründet dies damit, dass der Brunnen der Grube Franziska nachts verunreinigt worden sei durch heimlich eingeworfene abgezogene Hunde, was Krankheiten unter den Einwohnern hervorrufen könne; ferner seien die Pumpenrohre öfters mit kleinen Steinen so verstopft und verkeilt gewesen, dass es für geraume Zeit unmöglich war, Wasser zu bekommen, weil der nächste Pumpenreinemacher 3 Stunden vom Ort entfernt wohne. Seit 1847 habe man eine neue Wasserquelle in der Steinkaut erschlossen und sie mit Rohren zum Dorf verbunden. Es sei jetzt kein Mangel an Wasser vorhanden, und man wolle keine neuen Wassersorgen durch die Wiedereröffnung der Grube Franziska haben.

Trotz dieses Widerspruches genehmigt die Herzoglich Nassauische Landesregierung von Wiesbaden am 20.11.1857 die Aufnahme des Betriebes. Als Bedingungen werden gestellt:

1. Es darf keine Beeinträchtigung des Dorfbrunnens entstehen.

2. Eine jährliche Entschädigung ist an die Gemeinde zu zahlen und

3. der Stollen darf nicht tiefer gehen, als er jetzt besteht.

Die Arbeit wurde fortgesetzt, was auch aus einem Schreiben der Gemeinde Guckheim im April 1859 an das Amt Wallmerod hervorgeht. Die Gemeinde beklagt sich darin über die Dienstführung des Lehrers Münz, der neben dem Lehrerberuf noch die Aufgabe eines Schichtmeisters bei der Braunkohlengrube »Franziska« wahrnimmt. Das Amt Wallmerod berichtet am 28. Mai 1859 an die Herzoglich Nassauische Landesregierung in Wiesbaden und legt einen Bericht des Schulinspektors Grimm zur Entscheidung vor. Das Amt Wallmerod meint, die Gemeindebehörden müssten täglich daran erinnert werden, dass der Schuldienst noch lange nicht die ganze Tätigkeit des Lehrers in Anspruch nehme. Die Herzoglich Nassauische Landesregierung antwortet dem Herzoglichen Amt in Wallmerod am 18. Juni 1859, dass bereits im Oktober vergangenen Jahres eine anonyme ganz ähnliche Klage über den »Rubriaten« eingelaufen sei. Man nimmt an, dass die Beschwerde auch als Neid zu betrachten sei. Bevor dem Antrag der Gemeinde Guckheim Folge gegeben werde, soll erst abgewartet werden, bis der Herzögliche Schulinspektor, welcher die Durchführung des Lehrersdienstes zu

überwachen hat, eine Beeinträchtigung des Schuldienstes durch seine Funktion als begründet erkannt haben wird.

Am 21. Juni 1859 ist dem Bürgermeister Kuhl in Guckheim vom Inhalt des Schreibens Kenntnis gegeben worden.

Wie der Braunkohlenbetrieb fortgeführt, mit welchem Erfolg, mit wieviel Arbeitskräften, geht aus den vorhandenen Unterlagen nicht hervor. Erst am 18. November 1867 finden wir eine Verleihungsurkunde vorn Königlichen Oberbergamt in Bonn.

»Im Namen des Königs

Auf Grund des Antrages vom 16. November 1866 wird der Gewerkschaft der Braunkohlengrube Franciska bei Guckheim, vertreten durch deren Repräsentanten

Heinrich Demmer, Westerburg, unter dem Namen Franciska das Bergwerkeigentum in dem in der Gemarkung Guckheim im Amt Wallmerod, Regierungsbezirk Wiesbaden und Oberbergamtsbezirk Bonn (es folgt Beschreibung des Gebietes) zur Gewinnung des in dem Felde vorkommenden plastischen Thones nach der Nassauischen Bergwerksordnung vom 18ten Februar 1857 verliehen.«

In dieser Urkunde ist zum ersten Mal auch von Thon (Ton)-Gewinnung die Rede. Nun wird es still um die Grube. Erst am 16. Juli 1900 fragt der Königl. Bergrevierbeamte zu Dillenburg beim Bürgermeister zu Guckheim an, ob das Thonerde und Braunkohlenbergwerk Franziska (nicht mehr Franciska) bei Guckheim augenblicklich noch in Betrieb sei.

Am 23. Juli 1900 gibt der Bürgermeister das Schreiben mit dem Bemerken zurück, dass auf dem Thonerde und Braunkohlenbergwerk Franziska augenblicklich kein Betrieb geführt wird. Wilhelm Nauheim aus Wirges Kreis Montabaur habe im Frühjahr 3 bis 4 Waggons Thon auf diesem Bergwerk graben lassen, und von dieser Zeit stehe es still.

Es folgen Ende 1900 weitere Streitigkeiten um die Eigentumsrechte der Franziska. Auf eine Anfrage des Königl. Amtsgerichtes in Wallmerod nach dem Wert der Braunkohlenzeche teilt das Königl. Bergamt in Dillenburg am 14. Juni 1901 mit, dass die Grube »Franziska« bei Guckheim, abgesehen von verbotswidriger Thon Gewinnung daselbst im Jahre 1900, seit etwa 40 Jahren außer Betrieb ist. Der Wert des Bergwerkes dürfte vielleicht auf 600 M bernessen werden können.

Nach dem 1. Weltkrieg bittet Bergwerksdirektor Fleischhauer aus Montabaur am 14.4.1919 den Preußischen Bergrevierbeamten in Dillenburg um Auskunft, ob auf »Franziska« eine Belehnung ist. Ferner möchte er den Namen des Verwalters wissen. Als Antwort wird mitgeteilt, dass das Bergwerk Franziska als »Braunkohle« verliehen sei. Als gesetzlicher Vertreter fungiere in den Akten der Oberforstmeister Denzin in Köln.

Noch einmal kommt Leben in die Grube. Denn am 4. Oktober 1920 teilt Bergwerksdirektor Meyer aus Gießen dem Preußischen Bergrevier in Dillenburg mit, dass er die Braunkohlengrube Franziska bei Guckheim käuflich erworben habe und beabsichtige, den Betrieb baldmöglichst aufzunehmen. Als Betriebsführer sei der Bergverwalter Haubrich vorgesehen, der seinen Wohnsitz in Westerburg nehme. Gleichzeitig wird der Betriebsplan für das Jahr 1920 vorgelegt. Darin ist unter anderem ausgeführt, dass ein Unterkunftsraum für 50 bis 80 Arbeiter, ein Betriebsleiter und Steiger Büro sowie ein Magazin errichtet werden. Über Tage würden 1 bis 2 Dampfkessel und eine Dampfhaspel für maschinelle Förderung aufgestellt. Als dann solle sogleich mit der Abteufung eines Maschinenschachtes von 2,47 m x 2,74 m Größe begonnen werden.

Gegen diesen Betriebsplan hat das Bergrevier in Dillenburg am 26.10.1920 Einspruch erhoben.

Es wurde aber mit der Aufnahme des Betriebes begonnen, allerdings in viel bescheidenerem Maße als ursprünglich angenommen. Ende 1920 waren beschäftigt:

1 techn. Beamter (Haubrich) und 2 männliche Arbeiter über 16 Jahren. Es wurden weder tierische noch mechanische Triebkräfte verwendet.

Der Betriebsbericht für das Jahr 1920, der am 26.1.1921 an das Bergrevier in Dillenburg gesandt wurde, sagt aus, dass die Braunkohlengrube Franziska am 26.10.1920 in Betrieb genommen wurde. Ungefähr 200 m über dem alten Berghaus wurde ein Maschinenschacht niedergebracht. Als man in das kohlenführende Gebirge kam, suchte man das Feld im Umkreis bis150m um den Schacht ab, wobei nur geringe Kohlenspuren gefunden wurden. Der abgeteufte (Bergmannssprache: hergestellte) Schacht war mithin zwecklos. Der Holzausbau des Schachtes wurde, soweit dies ohne Gefahr möglich war, wiedergewonnen; der Schacht wieder verfüllt. Über Tage ist ein Unterkunftsraum für Arbeiter, ein Betriebsleiter- und Steiger Büro sowie ein Magazin errichtet worden.

Der Betriebsplan für das Jahr 1921, der ebenfalls am 26.1.1921 an das Preußische Bergrevieramt in Dillenburg geschickt wurde, sagt aus, dass, nachdem der im vergangenen Jahre abgeteufte Maschinenschacht ins kohlenleere Feld gestoßen sei, nun durch Tiefbohrungen durch die Westerwalder Tiefbohrgesellschaft in Westerburg festgestellt werden solle, ob das Grubenfeld Franziska genügend Kohlen führt, dass überhaupt Abbau stattfinden kann. Wenn die Bohrresultate negativ ausfallen, solle der Betrieb eingestellt werden.

Das Ende der Grube Franziska kam dann sehr schnell. Anfang 1921 schreibt der Bergverwalter Haubrich an das Bergrevieramt in Dillenburg, dass die Westerwälder Tiefbohrgesellschaft im Grubenfeld Franziska 13 Bohrlocher niedergebracht hatte. Das Ergebnis war derartig gering, dass sich ein Abbau nicht lohnt. Der Betrieb wurde infolgedessen nicht wieder eröffnet.

Der eigentliche Bergwerksbetrieb ist Anfang Januar 1921 eingestellt worden. Die letzte offizielle Nachricht finden wir in der Dillzeitung vom 12. Mai 1938- Nr. 110

Bekanntmachung!

Die Gewerkschaft Franziska mit dem Sitz in Guckheim hat in der Gewerken Versammlung vom 30. Dezember 1937 ihre Umwandlung durch Übertragung des Vermögens unter Ausschluss der Liquidation auf die offene Handelsgesellschaft Bergenhoff u. Drebes in Merkenbach bei Herborn, Dillkreis beschlossen....

Bonn, den 7.Mai 1938 Oberbergamt Heyer

Heute zeugen noch das »Berghaus« und ein alter Stollen unterhalb des Anwesens Holzbach von der Vergangenheit der Braunkohlengrube »Franziska«. Aus dem alten Berghaus ist ein Wohnhaus geworden, über der alten Grube stehen ebenfalls neue Wohnhäuser, bzw. das Gelände wird landwirtschaftlich genutzt.

Die Grube, die vor über 100 Jahren einigen unserer Vorfahren Arbeit gegeben, den anderen wegen Abgrabens des Wassers Verdruss gebracht hatte, gehört der Vergangenheit an.

Quellen:

Hess. Staatsarchiv Wiesbaden Bergamt Koblenz

4.3 Tongruben

Schon in früheren Jahrhunderten wurde in der Gemarkung Guckheim »Im alten Weiher«, etwa 200 Meter östlich der Mühle, Ton gegraben. Später konnte im Gelände der Willmenroder Straße und dem Elbbach von der Firma Müller, Siershahn, in Schacht- und Tagebau Ton gewonnen werden.

Als die Eisenbahnstrecke Ende des 19. Jahrhunderts von Westerburg nach Montabaur gebaut worden war, richtete man zwischen der Tongrube und dem Bahnhof Sainscheid eine Seilbahnstrecke ein, mittels der der Ton in Eisenkörben zu den dort bereitstehenden Güterwagen verladen und auf eine Reise zu den Bestimmungsorten gebracht wurde. Um die Menschen zu schützen, die die Straße von Guckheim nach Willmenrod bzw. Westerburg benutzen mussten, wurde eine »Schutzbrücke« über der Straße errichtet, damit eventuelle herunterfallende Tonklumpen keinen Schaden anrichten konnten. Man hat auch von keinem Unfall an dieser Stelle gehört. Ebenfalls nach der Jahrhundertwende wurde links der Willmenroder Straße durch die Firma Wilson Ton gefördert. Nach dem ersten Weltkrieg wurde die Tonförderung in dieser Grube eingestellt, da die Abraummassen immer größer wurden und von Hand nicht mehr bewältigt werden konnten. Die verlassene Grube füllte sich mit Wasser und bildete einen großen Weiher. Für uns damalige Kinder war der »Weiher« stets ein großer Anziehungspunkt, obwohl uns von den Eltern verboten wurde, dort zu spielen. Im Sommer wurde im Weiher gebadet, sehr vorsichtig, nur in Ufernähe, da man nicht die genaue Tiefe kannte und auch nicht schwimmen konnte. Im Winter, wenn der Weiher zugefroren war, spielten wir eine Art Eishockey mit selbst gefertigten Stöcken In den letzten Jahren hat man den »Weiher« zugeschüttet und rekultiviert. Die Firma Martin & Pagenstecher hat im Jahre 1907 mit der Ausbeute von Ton auf der Grube »Gustav-Moritz« begonnen. Diese Grube liegt jenseits des Elbbaches zwischen Weltersburg und Willmenrod; sie ist auch heute noch in Betrieb. Nach dem letzten Krieg wurden Tongruben von der Firma Weis, Ahlbach, unterhalb der Willmenroder Straße, dies und jenseits des Elbbaches und von der Firma Ströher, Dillenburg, am Weltersburger Weg neu erschlossen. Auch in der jetzigen Zeit sind wieder neue Tongebiete entstanden; so auch links an der Straße nach Sainscheid bei der »unteren Holl«. Da von den Tongrubengesellschaften immer wieder Land gekauft wird, kann man daraus schließen, dass noch mehr Tonablagerungen in Guckheim vermutet werden. Die Zeiten, zu denen der Ton über die Seilbahn nach Sainscheid befördert wurde, sind lange vorbei. Die Seilbahn wurde abgerissen, und die Bahnstrecke Westerburg-Montabaur ist stillgelegt. Wo früher der Ton von Guckheim in Sainscheid verladen wurde, befindet sich heute ein Rad- und Wanderweg. Der Ton wird heute mit besonderen Lastwagen befördert.

4.4 Steinbruch- und Basaltbetriebe

Vor vielen Jahren wurden im Gemeindewald an zwei Stellen im Distrikt »Steinkaut« Steine gebrochen. Ebenso zeugt ein Erdloch (Wannerdeiser Bruch) im Gemeindewald an der Gemeindegrenze zu Schönberg von der Steingewinnung. Außerdem wurden im »Römel«, früher »Bergeiche« genannt, im »Erleborn« und »in der Höll« Basaltsteine gebrochen. Vermutlich dienten in diesen Bezirken die Steine für den eigenen Bedarf oder für die Befestigung von Wegen durch die Gemeinde.

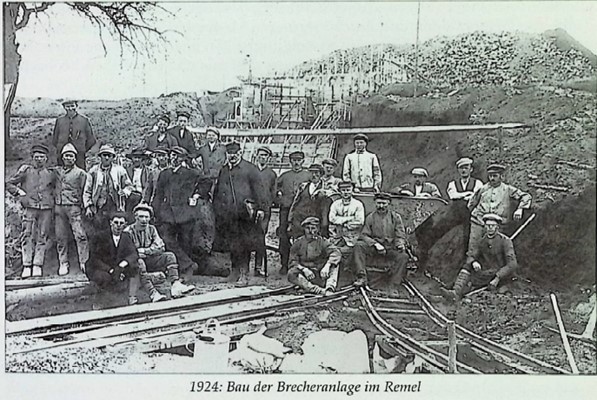

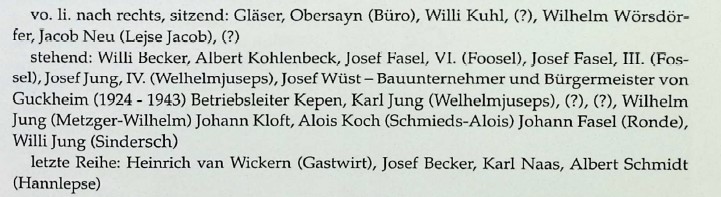

Als im Jahre 1920 im »Römel« ein Steinbruchbetrieb eröffnet wurde, konnte ab dem Jahre 1924 der Abbau von Basaltsteinen und -material in größerem Umfang betrieben werden. Ein Brecherwerk wurde errichtet und eine Seilbahn zum Bahnanschluss in der Gemarkung Mähren gebaut. Das gewonnene Steinmaterial wurde fast restlos per Bahn versandt. In dem Steinbruch wurden Stollen vorgetrieben und mit Sprengmittel besetzt. Bei den Sprengungen stürzten die Basaltwände ein, und das Material zum Abbau wurde freigelegt.

Bei diesen Sprengungen wurde unser Dorf oft in Mitleidenschaft gezogen. Es kam vor, das das Sprengmaterial zu stark bemessen war und dadurch ein Steinregen auf unser Dorf niederging. Es wird berichtet, dass »zentnerschwere« Steine in die Gemarkung und ins Dorf geschleudert wurden. Hierbei sollen Häuser und sonstige Einrichtungen oft schwer beschädigt worden sein. Außerdem wurden durch die Detonationen und Erschütterungen Mauerrisse an den Häuserfronten verursacht. Vor jeder angezeigten Sprengung sollen auch ängstliche Einwohner ihre Häuser verlassen und vom Gemeindewald aus das Geschehen beobachtet haben.

Schon im Jahre 1928 wurde der Betrieb wegen Unrentabilität und Mängel an gutem Material (unter den Basaltsteinen waren viele »Sonnenbrenner«, Steine, die zerfielen, wenn sie der Sonne bzw. dem Tageslicht ausgesetzt waren) geschlossen. Die 50 bis 60 Arbeiter, meist aus unserer Gemeinde, waren in den Folgejahren überwiegend arbeitslos. Für viele Familien begann eine sehr arme Zeit. Die Brecher, Seilbahn- und sonstigen Anlagen wurden in den 30er Jahren abgebaut. Der ausgebeutete Steinbruch, die Reste der Beton- und Steinfundamente der ehemaligen Anlagen zeugen heute noch von dem ehemaligen Betrieb.

4.5 Handwerks- und Gewerbebetriebe

von Karl Jung und Karin Jung

Im vorigen Jahrhundert und in der Folgezeit waren in unserer Gemeinde verschiedene Handwerks- und Gewerbebetriebe ansässig: Im Jahre 1812 wurde die Gastwirtschaft in »Welhelms-Haus« von den Eheleuten Sebastian Jung und Maria, geb. Göbel, eröffnet. Anschließend übernahm der Sohn Johannes mit seiner Ehefrau Lucia, geb. Schu, die Gastwirtschaft. Außer der Gastwirtschaft betrieb Johannes Jung einen Steinwarenhandel. Sodann folgte der Sohn Joseph Jung (Gastwirt und Musikant »der alte Spielmann« genannt) und dessen Ehefrau Maria, geb. Becker. Von diesen übernahm der Schwiegersohn Mathias Neu mit seiner Ehefrau Katharina, geb. Jung, die Gastwirtschaft. Während dieser Zeit im Jahre 1880) wurde ein Saal gebaut. Außerdem befand sich dort eine Poststelle.

4.5.1 Die alten Kartenspieler

Aufgeschrieben von Karl Jung

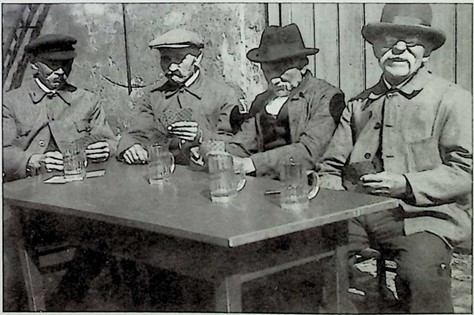

Es war in den 20er oder 30er Jahren. Jeden Sonntagnachmittag trafen sich die alten Veteranen, alle um die 80 Jahre alt, in Wellems Wirtsstube zum Solospiel. Der nicht immer fröhlichen, aber lauten Runde gehörten an:

1. Der Bill-Hannes (1851 - 1933)

2. Der Wellems-Juseps-Weißer (1853 -1947)

3. Der aal Geise Johann (1853 - 1944)

4. Der Lejse Jakob (1867 - 1953)

5. Der Schenkelberjer Anton (1859 - 1942)

Jeder hatte seinen Stammplatz. Die Kopfbedeckung, Hut oder Kappe, wurde grundsätzlich bei dieser feierlichen Handlung nicht abgenommen. Bei dem Spiel ging es dann hoch her. Jedes Spiel wurde ausführlich von allen fünf Spielern kommentiert. Die Fehler der einzelnen Spieler wurden nicht immer mit höflichen Worten bedacht. Zwischendurch wurden immer wieder die Zungen mit dem bereitstehenden Dauborner feucht gehalten.

Ein nicht eingeweihter Gast musste den Eindruck gewinnen, dass es bei dem Spiel um enorme Beträge ging. Dabei waren es nur einige Pfennige, die nach jeder Spielrunde den Besitzer wechselten und au£ dem Tisch hin und hergeschoben wurden. Jeder anwesende Gast wurde, gewollt oder ungewollt, in den Bann des Spieles gezogen. Immer wieder waren die Fachausdrücke: »Dot Mensch, die Bloo, die Spetz, usw.« zuhören. Wenn gar einer das höchste Spiel au£ der Hand hatte: »Gruß Krejz-solo-dou«, dann war die Wirtsstube zu klein. Zehn Pfennige mussten in diesem Falle von jedem Spieler an den Gewinner gezahlt werden und tagelang sprach man noch von diesem Ereignis. Die alten Kartenspieler konnten sich über das, was uns nebensächlich erscheint, noch riesig freuen, aber auch ebenso ärgern.

Die Alten Kartenspieler, ca. 1927

4.5 Die Handwerksbetriebe ...

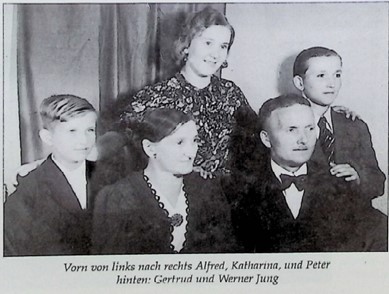

Im Jahre 1925 übernahm Peter Jung und seine Ehefrau Katharina, geb. Neu (Tochter der Vorgenannten) die Gastwirtschaft. Vom 11.11.1940 bis zum Kriegsende war der Saal Gefangenenlager, in dem französische Soldaten untergebracht waren. Der Sohn Werner Jung und dessen Ehefrau Maria, geb. Nilges, übernahmen im Jahre 1955 die Gastwirtschaft. Im Jahre 1962/63 wurde der neue Saal gebaut. Wellems Werner und seine Frau Maria sind als Wirtsleute schlechthin im ganzen Umkreis bekannt, sei es für Familienfeste wie Hochzeiten und Jubiläen, für Fassenacht Veranstaltungen. Mancher Guckheimer hat sich hier seinen ersten und nicht den letzten Kater geholt. Und so manches rauschende Fest wurde gefeiert mit und ohne Anlass, so wie es in einer guten Dorfkneipe mit guten Wirtsleuten sein muss.

Bis Ende der dreißiger Jahre betrieb Johann Jung (Schoehstersch Hannes) »In der Eck«, jetzt Stegstraße, eine Schuhmacherei. In »Hehnasch Haus«, (jetzt Rosa Haas) war in früherer Zeit eine Krämerei von Jakob Fasel. Ungefähr 1880 gründete Johann Immel im Ortsteil Wörsdorf die Bau- und Möbelschreinerei.

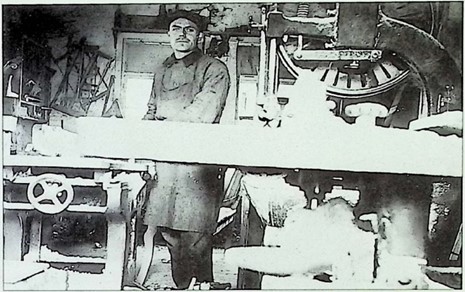

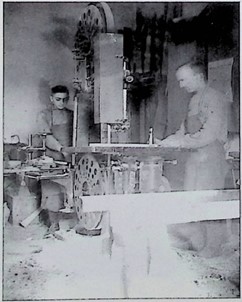

Lorenz Jung in seiner Schreinerei, 1940

Lorenz Jung in seiner Schreinerei, 1940

Johann Immel stammte aus einer alten Schreinereifamilie in Girkenroth. Bei seinem Vater erlernte er das Handwerk. 1886 kaufte er das Haus in Wörsdorf und besserte es aus. Im ersten Stock war die Schreinerei. Sein Sohn Theodor Immel lernte im elterlichen Betrieb das Handwerk und übernahm 1908 die Schreinerei. Im Jahre 1935 wurde die Werkstatt gebaut. 1941 übertrug Theodor Immel seinem Schwiegersohn Lorenz Jung den Betrieb. Lorenz Jung hatte das Schreinerhandwerk in Bilkheim erlernt. Nach seinem Tod wurde die Schreinerei nicht mehr betrieben.

In »Hehnersch-Kaspersch-Haus«, abgerissen um 1925, (jetzt Toni Eulberg) betrieb Johann Bill einen Schmiedebetrieb.

Um die Jahrhundertwende soll im »Baste-Häuschen« (kleines Haus hinter dem Haus von Lenchen Jung, geb. Koch) eine Krämerei vorhanden gewesen sein.

Um die Jahrhundertwende war eine Schmiede auf dem Grundstück (jetzt Arthur Jung, heutiges Ladengeschäft), die vom »Schmied-Anton« betrieben wurde.

Und auf diesem Grund und Boden wurde 1959 ein Ladengeschäft für Haushaltswaren erbaut. Betreiberin war und ist das über Guckheims Grenzen für sein vielfaltiges Angebot bekannte »Schmitz Lenchen« (Helene Jung geb. Koch). Fehlt in Guckheim eine Kaffeetasse, ein Kneipchen (Windmühlenmesser) oder Blumenerde, keine Frage, Lenchen hat's! In den Jahren 1963/ 64 wurde ein Wohnhaus an den Verkaufsladen angebaut. Hier wohnt Lenchen mit Ehemann Arthur Jung und Sohn Thomas, beide selbständige Schlossermeister mit Betrieb in Kölbingen. Seit mehr als 100 Jahren gibt es in Guckheim »Colonial waren«, und zwar von »Ronde«.

Katharina und Matthias Fasel (Ronde Katherie und da Dade) gründeten das Geschäft 1897. Von 1908 - 1926 betrieben sie auch die Poststelle. Der Dade hatte auch noch seinen landwirtschaftlichen Betrieb und »nebenbei« bekamen die beiden acht Kinder. Man erzählt sich von einem Papagei, der jeden Kunden mit einem gekrächzten »Spitzbub, Spitzbub« begrüßte und so die Ladenklingel ersetzte.

Der älteste Sohn Josef übernahm 1927 den Laden und führte ihn mit seiner Frau, die hauptberuflich als Hebamme arbeitete. 1938 übernahm, nach dem frühen Tod der Eltern, die Tochter Josefine das Geschäft. »Ronde Finche« und ihr späterer Mann Josef Kögler machten aus dem Colonial Warenhandel einen modernen Lebensmittelmarkt, der als Spar Markt auch heute noch zur Grundversorgung der Guckheimer beiträgt. Seit 1981 führen Tochter Ulrike und ihr Mann Hans-Paul Lauf das Geschäft, das um einen Getränke- und Partyservice erweitert wurde.

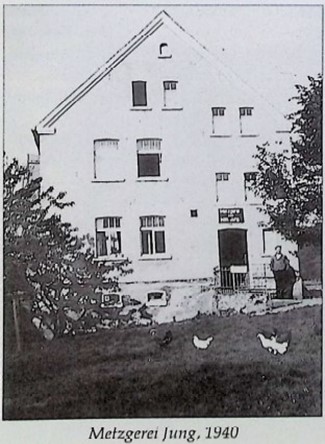

Wilhelm Jung hatte das Metzgerhandwerk in den Metzgereien Keiner in Montabaur und Lambrich in Wallmerod gelernt. An Pfingsten 1925 eröffnete er die Metzgerei in Guckheim. Am 18.9.1942 wurde der Betrieb eingestellt.

Dafür erfolgte nach Umbau von Stall und Scheune auf dem Anwesen des Altbürgermeisters Josef Jung ab Februar 1961 am 17. Mai 1961 die Eröffnung eines Metzger Fachgeschäftes. Durch den Sohn Toni Jung und Frau Helga. Die Frage: » Wot koche ma haut?« wurde nun fachmännisch beantwortet durch ein Angebot an qualitativ hervorragender Fleisch- und Wurstwaren. Durch den eigenen Nachwuchs bestens versorgt, konnte zwischenzeitlich eine eigenständige Filiale in Herschbach eröffnet werden. Der Metzger Toni und seine Frau Helga sind aus der Geschäftswelt Guckheims nicht wegzudenken.

Franz Jung eröffnete am 28.4.1927 im Stammhaus seiner Ehefrau ein Kolonialwarengeschäft, das nach dem Krieg von Sohn Walter weitergeführt wurde. Nach dem frühen Tode von Walter Jung im Jahr 1978 wurde das Geschäft geschlossen.

Kätches, 1940

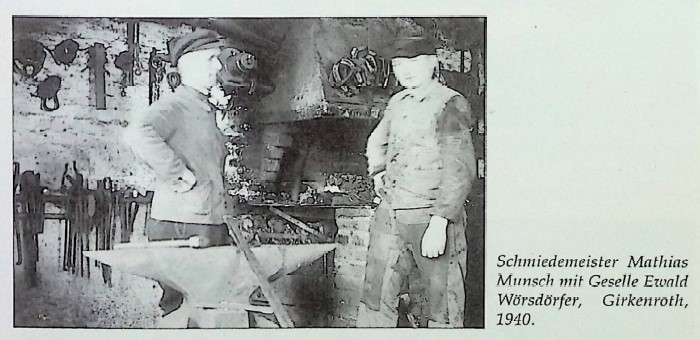

Im Jahre 1928 wurde von Mathias Munsch das Schmiede- und Installationsgeschäft eröffnet und bis in die 60iger Jahre geführt.

Josef Mille erlernte in Remscheid das Maurerhandwerk und gründete im Jahre 1925 hier in Guckheim ein Baugeschäft. Seine Bruder Franz, Karl, Bernhard und Ewald waren ebenfalls Maurer und bei ihm beschäftigt. Nach dem Krieg war Josef Mille Innungsmeister des Maurerhandwerkes im Oberwesterwaldkreis.

Bis Ende der 40er Jahre war die Grubenverwaltung der Firma Martin & Pagenstecher AG, Köln-Mülheim, (für mehrere Tongruben im Westerwald) im Wohnhaus des Grubenverwalters Josef Kuhl (jetzt Müller).

Nach Überlieferung war angeblich in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in »Baldese-Haus« oder »Scholze-Haus« im Ortsteil Guckheim eine Schnapsbrennerei und Wirtschaft.

In den 20er und 30er Jahren betrieb Josef Gasser in Guckheim (jetzt Haus Johanna Pörtner) ein Friseurgeschäft.

Philipp Hebgen betrieb nach dem ersten Weltkrieg eine Strickerei.

In »Sauersch-Haus« war vor dem ersten Weltkrieg eine Krämerei, die von den Eheleuten Becker (später: Ww. Klara Hölzgen) geführt wurde.

Der Wagenbaubetrieb (Wagnerei) wurde 1820 von Johann Wilhelm Kaiser gegründet. Dann übernahm dessen Sohn Johann Kaiser den Betrieb. Es folgte der Sohn Johann Kaiser, der das Handwerk ausübte. Von 1896 bis 1941 führte dessen Sohn Johann Kaiser III den Betrieb. Am 1.1.1941 ging der Handwerksbetrieb auf den Sohn Karl Kaiser über. Zusätzlich zu dem Wagnerbetrieb hat Karl Kaiser das Küferhandwerk betrieben.

Von 1885 bis 1918 hatte Josef Widerstein die Bau- und Möbelschreinerei in Betrieb. 1918 hat der Sohn Mathias Widerstein die Schreinerei übernommen. Nach dem letzten Krieg hat sein Sohn Josef Widerstein den Betrieb weitergeführt. Die Schreinerwerkstatt wurde im Jahre 1914 gebaut.

Im »Koalesbaste-Haus« war bis in die 30er Jahre eine Krämerei, die von der Ww. Katharina Wörsdörfer geführt wurde.

Josef Fasel betrieb von Anfang der 30er Jahre bis Anfang der 70er Jahre ein Baugeschäft. In »Foosels-Haus« (jetziger Besitzer Josef Fasel) soll früher ein Wagnerbetrieb gewesen sein.

Schreinerei Mathias Widerstein, 1940

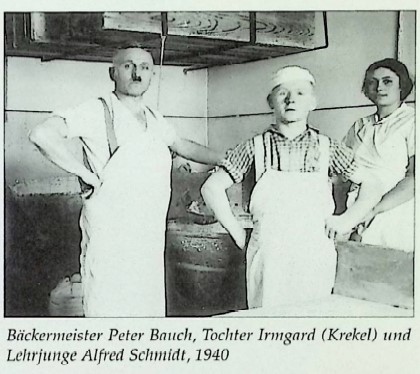

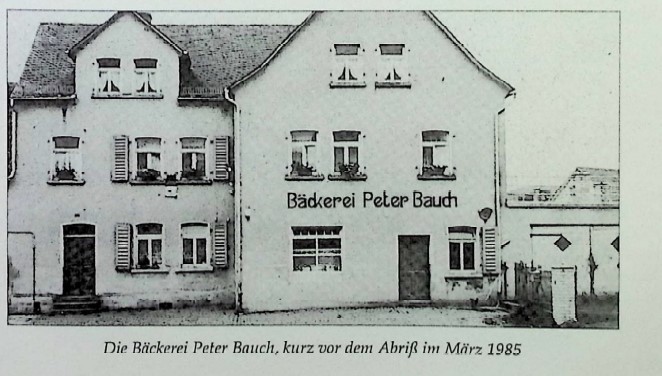

Peter Bauch erwarb im Jahre 1922 ein einstöckiges Haus und eröffnete dort eine Bäckerei. Nachdem im Jahre 1926 das Haus und die Bäckerei aufgestockt wurde, ersetzten 1929 zwei neue Dampfbackofen (die ersten im Oberwesterwaldkreis) den alten Backofen, der abgerissen wurde. Außerdem betrieb Peter Bauch noch den Kohlen- und später mit seinem Schwiegersohn Alois Krekel den Obsthandel. Das Haus Peter Bauch wurde im Frühjahr 1985 abgerissen und an gleicher Stelle eine Fahrzeughalle errichtet.

Die Bäckerei Bauch übernahm im August 1962 Bäckermeister Heinz Bertagnol mit Ehefrau Lenchen. Am 6.6.1970 konnte auf dem ehemaligen Anwesen Johanna Becker an der Hauptstr. 21 ein neues Ladengeschäft mit Backstube eröffnet werden. Aus Altersgründen übergab die Fam. Bertagnol zum 1.4.1990 die Bäckerei an den jungen Bäckermeister Gerrit Hill und seine Frau Christine. Die beiden fuhren sie erfolgreich bis zum heutigen Tag und konnten inzwischen eine weitere Bäckerei in Berod bei Wallmerod übernehmen.

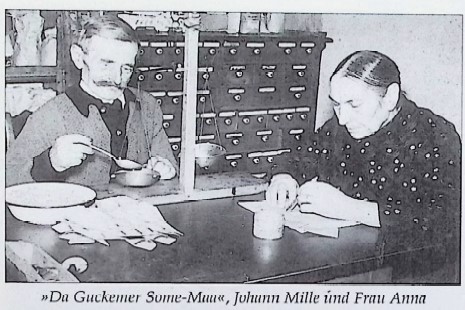

Johann Mille arbeitete früher neun Jahre in Solingen und vier Jahre in Remscheid als Maurer. Mit 40 Jahren musste er aus gesundheitlichen Gründen diesen Beruf aufgeben und hat in der Folgezeit den Samenhandel betrieben. Unter dem Namen »Da Guckemer Somemaa« war Johann Mille im Westerwald bekannt (siehe hierzu noch ausführlichen Bericht v. Karl Jung). Der Samenhandel wurde von den Söhnen Franz und Alfons Mille weiterbetrieben.

Die Eröffnung der »Dillmanns-Wirtschaft« erfolgte im vorigen Jahrhundert unter dem Besitzer Johann Dillmann. 1886 brannte das Haus teilweise ab, so dass der obere Stock aufgebaut werden musste. Der Saal wurde im Jahre 1913 angebaut. Danach wurde die Gastwirtschaft von Heinrich van Wickeren und dessen Ehefrau, eine geborene Dillmann, geführt. Einige Jahre befand sich dort auch die Poststelle. Im Jahre 1937 hat Johann Kloft das Haus von der Familie van Wickeren gekauft und die Gaststätte weitergeführt. Von ihm ging der Betrieb auf den Sohn Egon Kloft über. Nach dessen Tod waren verschiedene Pächter in der Gaststätte tätig.

4.6 Handel im Wandel

von Barbara Krekel

Es war keine Abenteuerlust, sondern die blanke Not, die die Menschen früher dazu trieb, »hannele ze gieh«, oder wie man auch sagte »In'd Land ze zeje«. Oft konnte man sich mehr schlecht als recht von der kleinen Landwirtschaft ernähren und so zog man, meistens im Winter, weit weg von Guckheim, um Waren von Haus zu Haus anzubieten. Und meist wurde diese Arbeit von den Frauen verrichtet.

Bekannt sind noch zwei Schwestern von »Scholze Res«, das war die Tante von Reinhold Wörsdörfer und von Erna Wörsdörfer (heute Dasbach). Die beiden Schwestern gingen bis nach Berlin, um dort Textilien zu verkaufen. Ebenfalls Textilien verkaufte »Secker Grit«, das war die Großmutter von Marliese Bauch (heute Kurtenacker) und Inge Bauch (heute Jackmuth). Sie ging mit ihren Söhnen Josef, Emil und Karl in jedem Jahr für mindestens sechs Monate nach Hamburg. Sie kaufte und verkaufte ihre Ware dort. Zwei ihrer Söhne heirateten damals auch in Hamburg.

Ebenfalls in'd Land ging »Kuhls Amie« mit ihren Söhnen Willi und Alois. Auch sie verkauften Textilien. Willi musste früher seiner Mutter »die Kietz« tragen, das heißt, er schleppte den schweren Weidenkorb auf dem Buckel, in dem sich die Ware befand. Später sah man ihn am Anfang der Woche mit seinem Fahrrad fortfahren, am Freitag kam er dann wieder zurück. Hinten und vorne auf dem Fahrrad war ein Brett befestigt, auf das er je einen schweren Koffer stellen konnte. Auf dem vorderen Brett hatte er seine Initialen »W. K.« mit schwarzer Farbe aufgepinselt historische Fahrzeugbeschriftung, die man nur sehen konnte, wenn der Koffer runtergenommen war. Seine Tochter Maria fuhr ihn eine Zeitlang mit dem Auto »of de Hannel«, er griff aber auch immer wieder einmal auf das Fahrrad zurück.

Sein Bruder Alois Kuhl, der »oberm Dorf« wohnte (heute Grundstück Marco Fritz) und früher auch mit dem Fahrrad fuhr, führte seinen Textilhandel schon seit 1952 gemeinsam mit seinem Sohn Josef mit einem Auto aus. Man fuhr bis an die Sieg und ins Siebengebirge und blieb meistens die ganze Woche weg. Anfangs lieferte man meistens »Leineklara«, also Arbeitskleidung für Bauern, karierte Hemden, stabile »Monchesterbuxe« (Cordhosen), später wuchs das Angebot. Josef bot Bekleidungs- und Heimtextilien aller Art bis Anfang der neunziger Jahre an in seinem Haus in der Schulstraße, aber hauptsächlich »off em Hannel«.

»Peresch Josef«, Vater von Adelheid Hastrich, Walter Kuhl und Thea Neu, ging ebenfalls von Haus zu Haus und verkaufte hauptsächlich Seife, meistens Kernseife, die in langen Stangen angeboten wurde und für vieles im Haushalt gebraucht wurde.

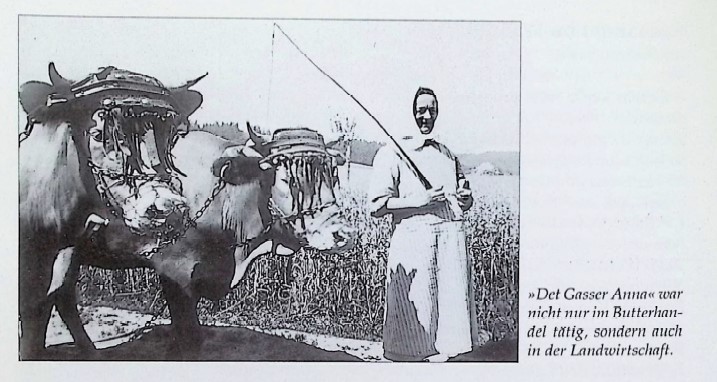

Det Gasser Anna (die Mutter van Johanna Portner, geb. Gasser) wählte eine andere, aber nicht minder beschwerliche Form des Handels. Als ihr erster Ehemann 1915 starb, und sie für sich und ihre kleine Tochter Maria (ein Jahr alt) sorgen musste, begann sie mit einem Botterhannel. Sie ging frühmorgens an den Zug nach Sainscheid und fuhr bis Langenhahn. Dann kaufte sie bei den Bauern in Langenhahn, Bellingen und Hinterkirchen Butter auf. Die einzelnen Mengen bei den Bauern waren unterschiedlich. Die Butter wurde in Pergamentpapier eingeschlagen und in zwei Körbe, die rechts und links im Arm getragen wurden, verstaut.

Aber nicht nur Butter, sondern auch Eier kaufte sie auf. Auf dem Kopf trug sie einen sogenannten »Krengel«, das war ein gepolsterter Kranz. Auf diesem stand ein Korb, in dem sie die Eier sammelte. Man muss sich das vorstellen, mit mehreren Kilogramm Butter in den Armen und einer großen Menge Eier auf dem Kopf, bei Wind und Wetter kilometerweit zu laufen. Wenn sie nachmittags mit dem Zug wieder zuriick nach Sainscheid fuhr, kaufte sie auch dort noch Butter und Eier auf. Weitere Lieferanten hatte sie in Guckheim und in Girkenroth, wo sie auch noch schnell vorbeiging. Dienstags und freitags ging sie einkaufen, mittwochs und samstags fuhr sie dann mit dem Zug von Willmenrod nach Hadamar und Elz, wo sie ihre Waren an feste Kundschaft, meist Privathaushalte, verkaufte. Sie kannte die Mengenwünsche ihrer Kunden und bereitete die Butter zuhause dementsprechend vor. Und oft genug musste sie auch noch donnerstags nach Wiesbaden auf den Markt, wenn sie Oberbestände verkaufen musste.

Im Jahre 1918 heiratete sie Josef Gasser und bekam mit ihm noch einmal vier Kinder. In den späteren Jahren, so erinnert sich Johanna noch heute, mussten die Kinder nachmittags in Sainscheid stehen, um ihre Mutter mit der Butter abzuholen. Sie hatten ein Hundegespann, ein kleines Wägelchen, das von einem Hund gezogen wurde. Das war ein bis in die dreißiger Jahre sehr gebräuchliches »Verkehrsmittel «, auch Bäcker und Metzger benutzten dieses, um ihre Waren zu kaufen oder verkaufen. Josef Gasser hatte in seinem Haus eine »Frisierstoo«,wo er den Guckheimer Buben und Männern die Haare schnitt.

Ihr Sohn Willi lernte das Friseurhandwerk in Hadamar, musste aber in den Krieg, in dem er 1944 fiel. Der Butterhandel musste auch etwa zu dieser Zeit aufgegeben werden, da die Molkerei in Westerburg jetzt die Milch bei den Bauern aufkaufte und selbst Butter anbot.

4.7 Die Kurgäste

Es war ca. Anfang bis Mitte der fünfziger Jahre, als die Menschen aus dem Ruhrgebiet unseren schönen Westerwald als Erholungsgebiet entdeckten.

»Ach, was ist hier die Luft so gut, man kann wieder einmal richtig durchatmen«,

sagten sie immer wieder. Und nur diejenigen von uns, die schon einmal im »Pott« waren, wussten, was die Kurgäste damit meinten. »Wellems«, später auch »Liene Elfriede« und Krombachs im »Berschhaus« hatten »Kurgäst«. Alois Schäfer (de Katte) und das Unternehmen Zech von Westerburg holten die Sommerfrischler im Ruhrgebiet mit Bussen ab, und brachten sie in die als Pensionen eingerichteten Häuser. Meistens blieben die »Ruhrgebiets« dann 2 bis 3 Wochen in Vollpension, dann wurden sie zurückgefahren und neue »Kurgäst« mitgebracht. »Gästehäuser«, also Häuser, in denen die Kurgaste nur schliefen, unterhielten Carola Göbel, Maria Selmer und andere.

Fast unmerklich, aber stetig, änderte sich unser Leben mit den Urlaubern. Die Häuser, Straßen und Wege wurden mehr in Ordnung gehalten, das Angebot in den Geschäften änderte sich. Es gab Eis, Zeitungen, Comic-Hefte für die Kinder und Ansichtskarten. Denn obwohl die Kurgäste durchweg keine reichen Leute waren, hatten sie doch andere Ansprüche. Überall in der Gemarkung, an schonen Aussichtsplatzen, wurden Bänke aufgestellt. Im Sommer sah man nun täglich fremde Leute im Dorf, ob man da noch so einfach die Haustür offenstehen lassen konnte?

An die Sprache der Menschen aus dem Ruhrgebiet konnte man sich ja noch gewöhnen, aber dass manche von ihnen alles besser wussten, das ärgerte einige Dorfbewohner doch sehr. Später kauften viele der ehemaligen Kurgäste im ganzen Westerwald die alten Bauernhäuser auf (in Guckheim allerdings weniger) und zahlten viel mehr Geld dafür, als man von Einheimischen hatte erhalten können. Aber das war dann schon in der Zeit, als aus den »Kurgästen« Urlauber meistens Auslandsurlauber geworden waren.

Denn so plötzlich wie sie gekommen waren, so plötzlich waren sie ca. Mitte der sechziger Jahre wieder aus unserem Ortsbild verschwunden. Sie tauschten den Westerwald gegen Tirol, Guckheim gegen Oberammergau, die Weltersburger Burg gegen Schloss Schönbrunn, unseren Elbbachstrand gegen Rimini, und unseren Weiher im Remel gegen den Lago Maggiore. Und Kurgäste waren sie nur noch, wenn die Krankenkasse es bezahlte.

In unserem Dorf änderte sich nun auch wieder viel, die Bänke vergammelten (zum Teil), wir aßen das Eis und lasen die Bildzeitung selbst und fuhren auch in Urlaub.