1.9 Die Geschichte von Guckheim und Wörsdorf von 1748 -1946

von Barbara Krekel

Guckheim war zu allen Zeiten ein modernes Dorf, und die Guckheimer waren immer aufgeschlossene Menschen, die sich gut den Zeiten anpassen konnten. Das hat sicher viele Vorteile, für Chronisten ist diese Mentalität allerdings von großem Nachteil.

Alles »Alte« hatte in Guckheim wenig Wert. So wurden, laut Eintragung in die Gemeinderatsbücher von 1930, alte Akten verbrannt. Noch vor wenigen Jahren, als die alte Schule abgerissen wurde, verschwanden alte Bücher im »Remel«. So musste man sich auf andere Quellen besinnen, um zu erfahren, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Zum Glück war uns die alte Schulchronik erhalten geblieben. Im Jahre 1820 entstanden dort die ersten Eintragungen. Lehrer Matthias Fasel aus Wörsdorf legte die Chronik auf Anweisung der Königlich-Nassauischen Landesregierung an. Das wertvolle Buch hat sogar einen eingeprägten Titel auf dem Lederrucken: »Chronik der Schule zu Wersdorf« und ist sorgfältig geführt.

Darin konnten wir erfahren, das es seit 1748, wahrscheinlich sogar schon früher, eine Schule in Guckheim gab. Die Gemeinde bezahlte einen Lehrer (und zwar den, der am wenigsten verlangte). Nähere Einzelheiten über die Schule entnehmen Sie bitte dem Kapitel »Schule«.

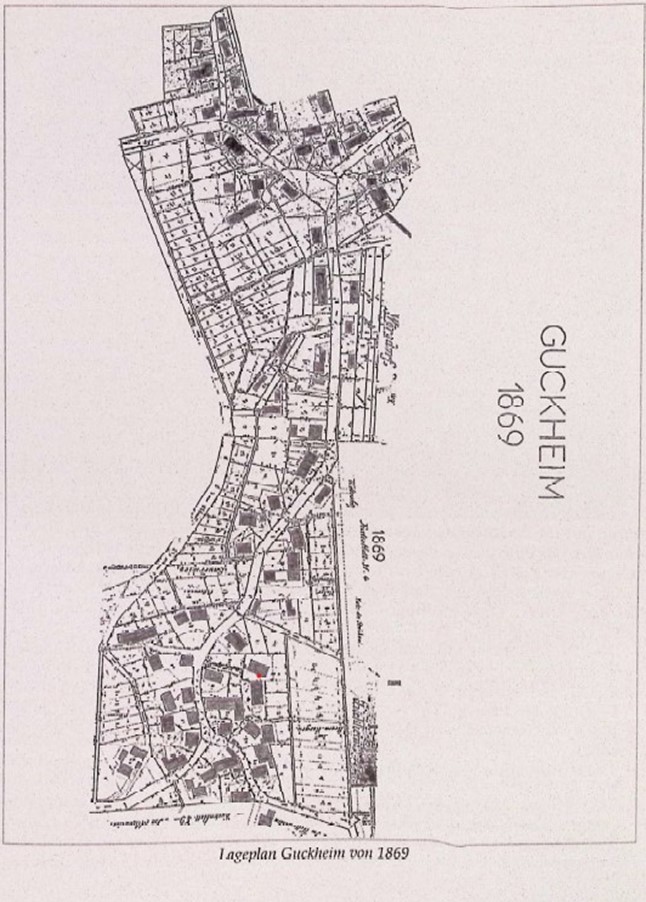

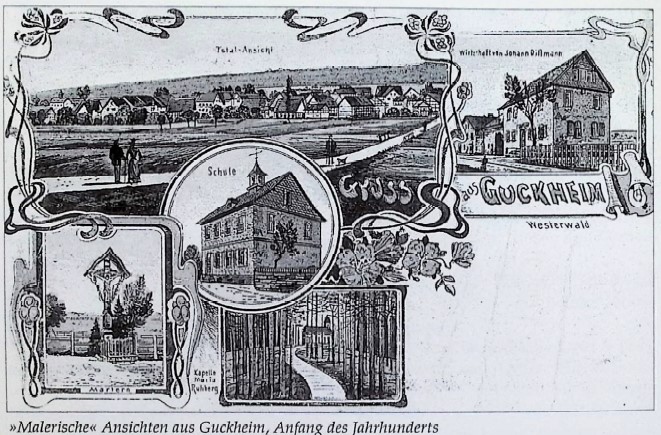

Die Schule wurde »Filialschule Salz« genannt und zeigte damit wieder die Verbundenheit mit der Pfarrei. Lehrer Fasel schrieb darin, dass die Dörfer Guckheim und Wörsdorf schon immer ein zusammenhängender Ort gewesen seien. Die Gemeinde war sehr arm, der Schulunterricht zum Beispiel musste in den Elternhäuser der Kinder stattfinden, da man kein Geld für ein eigenes Schulhaus hatte. Das war aber in den Nachbardörfern auch nicht anders. Wörsdorf war immer schon der ärmere Ortsteil. Die »dicken« Bauern fand man zu dieser Zeit (genau wie heute) in Guckheim.

Trotz der Armut beschloss die Gemeinde, im Jahre 1832 eine neue Schule zu errichten, die am 4. November 1833 eingeweiht werden konnte. Zur Schule gehörte auch ein Ökonomiegebäude sowie eine Baumschule.

1847 war die Armut so groß, dass die Kinder wegen Hunger nicht zur Schule gehen konnten. Damals gingen die Kinder nur im Winter zum Unterricht, im Sommer wurde ihre Arbeitskraft zu Hause gebraucht.

1848 wirkte sich die Revolution bis nach Guckheim aus. Es ist zwar nicht bekannt, ob Guckheimer Bürger aktiv daran teilnahmen, aber der Lehrer beschrieb die negativen Auswirkungen auf die (männliche) Dorfjugend. Eine einzige Änderung ist uns aber doch bekannt. Seit diesem Jahr nannte man die »Schultheißen« Bürgermeister.

In Guckheim wurde der »Schultheiß« Johann Kuhl durch den Bürgermeister Matthias Hebgen ersetzt.

Aber schon im Jahre 1855 wurde Johann Kuhl von der »hohen Landesregierung« nach vorhergegangener Wahl wieder eingesetzt. In den nächsten Jahren ging es wohl doch etwas aufwärts in Guckheim.

1866 annektierte Preußen das Herzogtum Hessen Nassau. Obwohl die katholischen Lande im protestantischen Preußen keinen guten Stand hatten, ging es der Bevölkerung offensichtlich doch besser.

1865 versuchte der Lehrer zum Beispiel, eine schlechte Wiese gegen eine mit besserem Ertrag zu tauschen. Die Gemeindebürger stimmten allerdings dagegen. Damals waren die Lehrer auf die Einkünfte und Erträge aus der Landwirtschaft zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes angewiesen.

Im Jahre 1878 konnte der Tausch dann stattfinden.

1879 konnte die Gemeinde die Schule, die sie schon in den Jahren 1832/33 unter großen Entbehrungen hatte bauen lassen, renovieren. Sogar ein Turnplatz wurde hergerichtet, und zwar auf der Wiese im Eichenthal, die man mit dem Lehrer getauscht hatte. Es wurden sogar Turngerate im Werte von 700 Mark angeschafft.

Am 22. September 1886 brach ein Feuer aus und legte das Wirtschaftsgebäude

des Johann Dillmann in Schutt und Asche.

Im Jahre 1893 konnte die Gemeinde den Lehrer offensichtlich so gut bezahlen, das er verschiedene Arbeiten, »die nicht mit seinem Amte vereinbar« waren, abgab.

Die bisher dafür erhaltenen 40 Mark (wohlgemerkt im Jahr) könne sich ein anderer, armer Gemeindebürger verdienen. In der Chronik von Kaden wurde aufgeschrieben, wie sich die preußische Regierung auf die Bevölkerung auswirkte. Es kamen viele neue Gesetze und Verordnungen. Die Einhaltung dieser »Regeln« überwachten, hier in unserer Gegend, neu eingesetzte Polizisten, die zum Teil von weither aus dem Preußenland kamen. So war es keine Seltenheit, dass diese sogar aus Ostpreußen bis in den Westerwald kamen. Älteren Ortsbewohnern sind sicher noch die Herren »Füllon« und »Ballon« ein Begriff, die in den zwanziger Jahren hier für Ordnung sorgten. Am 16. September 1902 mittags um 3 Uhr entstand durch die Unvorsichtigkeit von Kindern in einem alten Holzstall auf dem Anwesen Johann Fein ein Feuer, das sich rasch ausbreitete. Drei Häuser brannten bis auf die Grundmauern nieder. Seit 1905, Preußen sei Dank, gab es in Guckheim Aufzeichnungen über die Sitzungen der Gemeinderate. Daraus konnte man nun die dörfliche Entwicklung gut ersehen. Die Aufzeichnungen begannen am 05.06.1905 mit folgender Eintragung: In der heutigen Gemeindevertreterversammlung wird folgendes beschlossen: Die Gemeindevertretung ist gesonnen, der Haftpflicht auf 5 Jahre beizutreten mit der Feuerwehr. In der heutigen Gemeindevertreterversammlung wird folgendes beschlossen: Die Gemeindevertretung ist gesonnen, der Haftpflicht auf 5 Jahre beizutreten mit der Feuerwehr. Der Bürgermeister war Johann Hannappel, die Gemeinderäte waren: Wilhelm Fasel, Johann Kaiser, Jacob Wörsdörfer, Matthias Neu V., Josef Kuhl I., Matthias Fasel, Josef Noll, Johann Jung, Christian Lixenfeld. Vielleicht noch ein Wort zu der Zahl hinter einigen Namen. Früher gab es viele Leute mit gleichem Namen in einem Dorf. Es gab auch noch keine Straßennamen, sondern nur Hausnummern. Es kam außerdem vor, das Vater und Sohn mit gleichem Namen in einem Haus wohnten. Um Verwechslungen vorzubeugen, vergab man Nummern hinter den Namen. Karl Jung, mittlerweile der einzige Träger dieses Namens in Guckheim, hieß noch Karl Jung III. Auch Josef Fasel (Fossels Josef) hatte noch eine Ordnungszahl hinter seinem Namen. Doch kommen wir zurück zu den Gemeinderatsbüchern, die natürlich in deutscher Schrift geführt wurden, und somit auch nicht ganz einfach zu lesen waren.

Am 10.9.1905 wurde ein interessanter Beschluss gefasst. Er betraf den Gemeindebullen. Bis zu diesem Zeitpunkt war dieser nämlich ein sogenannter »Westerwälder Bulle«. Die Viehbesitzer hatten aber schon »Lahnvieh« in ihren Ställen. Diese Kühe waren größer und kräftiger als die genügsamere Westerwalder Rasse. Man beschloss, einen zweiten Lahnbullen »einzustellen« und ersuchte das königliche Landratsamt in Westerburg um Genehmigung dafür.

Am 7.2.1906 beantragte die Gemeindevertretung eine Fernsprechstelle, dafür mussten einmalig 180,–Mark an die Post entrichtet werden.

Das Telefon kam 1907 in die Poststelle, die damals von Matthias Fasel (Ronde Dade) bzw. von dessen Frau Katharina (Ronde Katherie) gehalten wurde. Die beiden hatten außerdem noch acht Kinder, eine Landwirtschaft und eine Colonial Warenhandlung. Jeden Morgen wurde der Wetterbericht durchs Telefon durchgegeben. Es herrschte immer eine große Aufregung im Haus, wenn das Telefon schrillte, und det Katherie sich meldete: »Hier ist Guckheim«. Sie schrieb die Mitteilungen dann auf eine Schiefertafel, die an der Straße aufgehängt wurde.

Das war für die Landwirte damals die einzige Wettervorhersage, neben der genauso zuverlässigen vom »Hannjer«. Und als sich die Vorhersage dann doch einmal irrte, und es dem Landwirt Philip Hebchen kräftig ins Heu geregnet hatte, drohte dieser mit der »Gasel« (Peitsche) zu Ronde Haus und schimpfte: »Da schreibt der Lümmel heiter!« Er war übrigens der einzige Guckheimer zu dieser Zeit, der immer hochdeutsch sprach. Das hatte seine Gründe, die man im Kapitel sieben: »Leben und leben lassen« nachlesen kann.

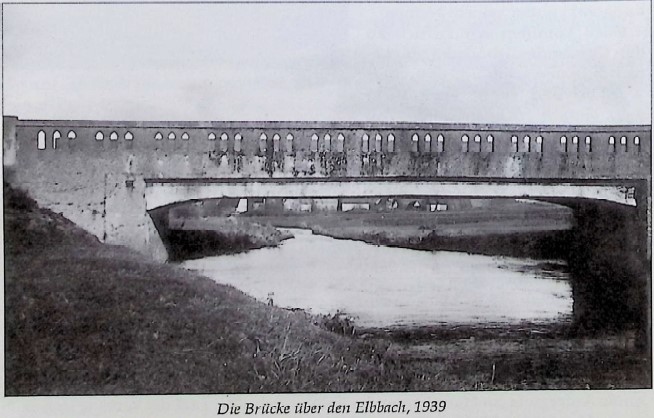

In der Nacht vom 4. zum 5. Februar 1909 Riss der hochwasserführende Elbbach

die alte Holzbrücke weg. Es wurden 5000,– Mark bei der Kreis Sparkasse geliehen und damit das Unternehmen Lehmann für den Bau der neuen Brücke bezahlt, die am 05.01.1910 befahren werden konnte.

In den Jahren 1910-1913 wurde dreimal der Bau einer Wasserleitung abgelehnt, dafür wurde dann am 21.11.1913 für 30 Mark ein Wassertrog angeschafft. Im gleichen Jahr wurde eine Drahtseilbahn durch den Gemeindewald »Holl« beantragt und genehmigt.

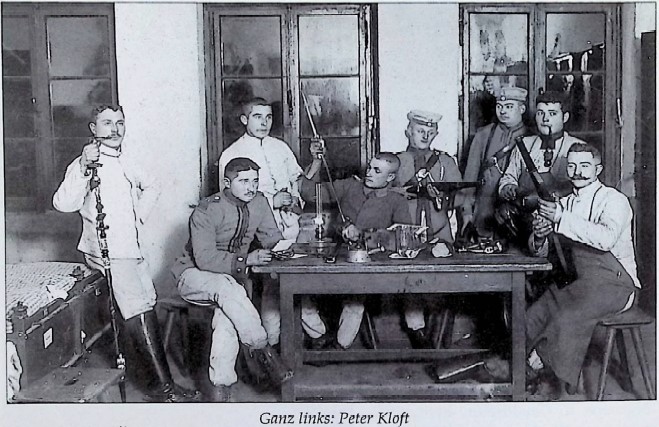

1914 begann für die Gemeinde vielversprechend. Man überließ dem Turnverein unentgeltlich die Parzellen 101 und 102, Blatt 4. Dann schloss die Gemeinde noch einen Vertrag mit dem Koblenzer Elektrizitätswerk, das schon seit 1909 elektrische Leitungen in der Gemeinde Guckheim verlegt hatte. Aber dann veränderte der Erste Weltkrieg auch in Guckheim den Alltag. Lehrer Schneemann wurde zum Kriegsdienst eingezogen, ebenso der Bürgermeister.

Am 17.05.1916 beschloss man, fünf Lampen als Straßenbeleuchtung anzulegen. Ebenfalls 1916 konnte die Tonfirma Wilson & Ludwig die Einkommenssteuer nicht mehr bezahlen.

Im Jahr 1917 zahlte die Gemeinde für die Verköstigung eines Kriegsgefangenenkommandos, das zur Errichtung eines Ortsnetzes für elektrisches Licht eingesetzt wurde. Im Schulhaus wurde eine (!) Lampe angelegt.

Das Jahr 1918 brachte den langersehnten Frieden, aber auch ein großes Unglück nach Guckheim. Dort wo heute die Hauser von Berthold Neu und Toni Kuhl stehen, waren damals drei Hauser aneinandergebaut, die im November 1918 bis au£ die Grundmauern abbrannten.

25 junge Manner aus unserem Dorf verloren im Krieg ihr Leben. Ihre Namen sind im Kapitel zwei: »Die Kirche im Dorf« genannt. Es herrschte großes Elend. Der Kaiser hatte abgedankt und die traditionellen Werte waren verloren gegangen. Umso erstaunlicher ist die folgende Eintragung, die von Lebensfreude zeugt. Die seit 1916 in Guckheim unterrichtende Lehrerin Maria Mattes schrieb in die Chronik: Mit Beginn des Waffenstillstandes erwarten wir täglich die heimkehrenden Truppen.

Am 26. November ziehen die ersten Soldaten mit Musik in Guckheim ein und nehmen ihr Quartier. Die Schule wird ab sofort geräumt und zur Verfügung gestellt. Die Dorfbewohner bieten alles auf, um den Soldaten über ihre traurigen Erlebnisse hinweg zu helfen. Vierzehn Tage dauerte der Durchmarsch. Unsere Schule und den Ein und Ausgang des Dorfes hatten wir festlich geschmückt.

Jeden Abend war eine Tanzbelustigung, die erste angenehme Abwechslung seit vier Jahren. Nach und nach kehrten die Soldaten zur großen Freude der ihrigen nach Hause zurück.

Diese Eintragung veranlasste Lehrer Schneemann nach seiner Rückkehr im Jahre 1920 zu folgender, wütender Randbemerkung: In solch angenehmer Abwechslung suchen also die Frauen ihr Heil. Wenn diese das Staatsruder erst mal in der Hand haben, tanzen wir uns wohl noch alle in den Tod hinein.

Seine Angst, Frauen konnten das Staatsruder in die Hand nehmen, erklärte sich damit, dass seit dem 19.1.1919, als die Nationalversammlung gewählt wurde, erstmals Frauen wählen und gewählt werden durften. Maria Mattes, die Frauenrechtlerin, schrieb dazu in der Schulchronik:

Am 19. Januar 1919 war die Wahl zur Nationalversammlung. Zum ersten Male durften jetzt die Frauen ihr lang umstrittenes Recht ausüben. Alle waren sich aber auch ihrer Rechte voll bewusst und erschienen ohne Ausnahme im Wahllokal, zur größten Beschämung manches Mannes, der nichts davon wissen wollte.

Das Jahr 1919 sollten sich alle Guckheimer Frauen besonders merken: Maria Mattes wurde in den Wahlausschuss gewählt und war sogar in der Wahlkommission!!! Es war und ist das einzige Mal, dass ein Frauenname in Verbindung mit Politik in Guckheim genannt wird!!! (Zur Nachahmung dringend empfohlen!)

Natürlich wurde auch diese Eintragung von Lehrer Schneemann entsprechend kommentiert:

Stimmrecht! Keine blasse Ahnung! Wir wollen mal vier Jahre abwarten, wohin uns die jetzige Regierungspartei führen wird. Parteiwirtschaftliche Säcke füllen auf Grund der Einfältigkeit ihres (…unleserlich) das deutsche Vaterland ehrlos und wehrlos machen. Für einen Judaslohn Land für Land verschachern.

Jeder heimkommende Krieger erhält 80,– Mark aus der Gemeindekasse, die Gemeindevertretung beschließt den Bau einer Wasserleitung (na endlich!), Franz Regenery erhalt für ein Jahr das Recht zur Ausbeutung des Basaltsteinbruches im »Remel«, und der Nachtwächter Schmidt muss im Sommer van 11 Uhr bis 3 Uhr und im Winter bis 4 Uhr wachen, er soll alle Stunde pfeifen.

Das waren die wichtigsten Beschlüsse der Gemeindevertretung im Jahre 1919. Der interessanteste, bzw. der amüsanteste Beschluss aber soll hier wörtlich wiedergegeben werden:

Die Lustbarkeitssteuer soll gezahlt werden bei Abhaltung einer öffentlichen Tanzbelustigung an den drei Kirchweihtagen, eine Musik im Winter und eine Musik im Frühjahr per Tag 10 Mark. Jedoch müssen die zwei Wirte zusammen an einem Tag Musik halten. Sämtliche Abhaltung van Tanzmusik, mit welchen Musikinstrumente gespielt werden ist einerlei, außer den vorgenannten Tagen, muss an Lustbarkeitssteuer gezahlt werden per Tag, ob ein Verein oder der Wirt die Musik abhält, dreihundert Mark (Anmerkung: das erscheint unverhältnismäßig hoch, stand aber so im Buch). Bei einer Abhaltung von Tanzbelustigung bei einer Hochzeitsfeier und dergleichen muss drei Mark Lustbarkeitssteuer an die Gemeindekasse gezahlt werden. Karussell oder Schiffschaukel welche aufstellen und spielen müssen pro Tag 50 Mark, Schie8buden und Glücksspiele haben pro Tag 5 Mark, Glücksspiele per Tag 30 Mark Lustbarkeitssteuer der Gemeindekasse zu zahlen.

Die Sprache war zwar etwas holprig, aber es war deutlich, wer alles »Lustbarkeitssteuer« zahlen musste.

Am 20.08.1920 wurde die Errichtung einer Fortbildungsschule abgelehnt, weil die Jugend es nicht will und mit Gewalt doch nichts zu erreichen ist.

Das Jahr 1921 begann mit dem Bau der Wasserleitung. Außerdem wurden die elektrischen Lichtanlagen für jedes Haus von der Firma Held in Kaden errichtet. Josef Fasel, Bauunternehmung aus Mähren, übernahm die Erbauung der Transformatorenstation für 13.400,– Mark (steht heute noch bei der Tongrube in Richtung Westerburg). Der Basaltsteinbruch im »Remel« wurde an die Industriegründung AG, Berlin, verpachtet. Bei der Schule wurde ein Kriegerdenkmal errichtet. Wie unser Dorf an das elektrische Stromnetz angeschlossen wurde, erzählt uns jetzt Erich Jung.

1.9.1 Die Elektrizität

von Erich Jung

In früheren Jahren, bevor die Elektrizität ihren Einzug in die Westerwalder Dörfer gehalten hatte, waren es überwiegend Petroleumlampen, die für die Beleuchtung in der Küche sorgten, aber auch das Herdfeuer erfüllte diese Aufgabe. Man öffnete die Tür am Herd und schon war die Küche durch das Herdfeuer erhellt. Auch im Stall brannte eine Petroleumlampe. Oft wurde sie aus der Küche mit in den Stall genommenen.

Anfang dieses Jahrhunderts wurde erstmals über die Einführung der Elektrizität gesprochen, und am 19. Oktober 1909 stimmte der Gemeinderat zu, dass auch in Guckheim die Elektrizität eingeführt werden sollte. Der Beschluss hatte folgenden Wortlaut:

In der heute anberaumten Gemeindevertretersitzung wird dem Königlichen Landratsamt des Kreises Westerburg bewilligt, dem von ihm gewählten Elektrizitätswerk die Erlaubnis zur Benutzung des Gemeindeeigentums zur Durchführung von elektrischen Stromleitungen für Licht und Kraftzwecke zu gestatten, unter den Bedingungen, dass das betreffende Werk für alle Schäden, welche durch die Leitungen entstehen können, aufzukommen hat, und der Gemeinde keine Schaden zur Last fallen.

Am 17. Januar 1914 wurde dann mit dem Koblenzer Elektrizitätswerk, KEVAG, ein Vertrag abgeschlossen, und am 17. Mai 1916 wurde beschlossen, dass fünf Lampen als Straßenbeleuchtung angelegt werden sollen.

Am 17. Juli 1917 brannte die Lampe im Schulhaus in Guckheim und am 20. April 1921 beschloss der Gemeinderat, dass für jedes Haus eine elektrische Lichtanlage errichtet werden soll. Die Firma Held erhielt den Auftrag, bis zum 1. August 1921 die erforderlichen Lichtanlagen in jedem Haus zu installieren. Am 15. Juni 1921 übernahm der Bauunternehmer Josef Fasel aus Mähren die Erbauung der Transformatorenstation.

Die Kirmes 1921 wurde in Guckheim besonders feierlich begangen, denn zum ersten Male brannte in allen Häusern das Licht.

Wurde in den ersten Jahren die Stromversorgung über Holzmasten, die am Straßenrand standen, gewährleistet, so wurden später die Holzmasten durch Dachständer ersetzt. In den letzten 20 Jahren wurden die Baugebiete verkabelt. Die Stromleitungen wurden also unter die Erde verbracht, somit wurden für die Strom Versorgung keine Masten mehr benötigt. Heute leuchten in den Straßen von Guckheim 119 Straßenlampen.

1.9 Die Geschichte von Guckheim…

Im Jahre 1922 verkaufte die Gemeinde ihr Armenhaus mit 7,86 Ruten Land (knapp 200 qm) an Peter Schmidt. Bei diesem »Haus« handelte es sich, laut Alois Lixenfeld, um ein seit langer Zeit nicht mehr benutztes, total zerfallenes, kleines Gebäude.

Außerdem erschien es erwähnenswert, dass fast alle jungen Leute »auf Arbeit« gingen.

Am 1.1.1923 übernahm Bürgermeister Gläßer in Guckheim die »Geschäfte«. Leider hatte er nur wenig Glück. In seine Zeit fiel die Inflation, die das Leben sehr erschwerte. Als Beispiel mag folgendes gelten: Zur Bestreitung der Gemeindeausgaben sollte am 28.09.1923 eine Anleihe bei der Kreissparkasse von 2 Milliarden Mark gegen die Bürgschaft von 5 Festmetern Fichtenstammholz gemacht werden.

Am 2.10. 1923 kaufte der Holzhändler Horn 10 Festmeter Fichtenholz zu je (!) einer Milliarde Mark. Alle paar Tage wurden nun außerordentliche Gemeinderatssitzungen anberaumt.

Am 8.10. beschloss man, dass die Erwerbslosen für ihre aus der Gemeindekasse erhaltene Unterstützung den Bachlauf säubern und einen Feldweg ausbauen sollten.

Am 14.10. setzte man die Jagdpacht für die diesjährige Jagd auf 5 Milliarden Mark fest, Jagdpächter war Herr Ruben aus Köln.

Am 16.10. gewährte man Katharina Kuhl als Bezahlung für das Putzen der Schule, das Läutender Schulglocke und das Feuern des Ofens wöchentlich 1 Pfund Butter statt des wertlosen Geldes.

Am 23.10. sollten 200 Milliarden gegen die Bürgschaft von 5 Festmetern Holz geliehen werden. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war dann am 6. Dezember 1923, als man beschloss, das Weidegeld per Stück Vieh auf 600.000.000.000 Mark festzusetzen, außerdem wollte die Gemeinde 200 Billionen bei der Kreis Sparkasse leihen.

Am 10.01.1924 erhielt man endlich neues Geld: Goldmark und Goldpfennig, und die waren auch wieder etwas wert!

Am 10.07.1924 wurde Josef Wüst Bürgermeister in Guckheim. Er sollte es bleiben bis zu seinem Tod im Jahre 1943.

Im Jahre 1925 beschloss die Gemeindevertretung, den Automobilverkehr durch den Ort abzulehnen. Hätte sie sich damit dauerhaft durchsetzen können, wäre Guckheim wohl viel Ärger erspart geblieben. Die Arbeiten an der Wasserleitung wurden abgeschlossen, das Wassergeld pro Mensch und Vieh festgelegt.

1.9.2 Die Wasserversorgung

von Erich Jung

In früheren Jahren, bevor die Wasserversorgung zentral erfolgte, wurde Wasser aus öffentlichen und privaten Brunnen entnommen. Im Ortsteil Wörsdorf war ein Brunnen beim heutigen Wohnhaus Toni Kuhl und in Guckheim beim heutigen Anwesen Alfons Kühn. Außerdem wurde auch Wasser entnommen unterhalb des Hauses von Manfred Holzbach, aus einem Überlauf aus der Braunkohlengrube »Franziska«, der auch heute noch funktionsfähig ist. Auch hatten viele Hauseigentümer eigene Brunnen im Keller.

Am 12. Juni 1911 stand erstmals der Bau einer Wasserleitung auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Mit 7 zu 5 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt. Dies wiederholte sich noch zweimal und zwar in den Sitzungen am 8. November 1912 und am 5. Oktober 1913. In der Sitzung vom 27. Dezember 1919 beschloss dann der Gemeinderat den Bau einer Wasserleitung.

Am 9. Januar 1921 wurde mit dem Wasserleitungsbau begonnen. Die Quellenfassung erfolgte im Distrikt »Steinkaut«. Die Länge der 70 mm starken Leitung bis zum Hochbehälter betrug 250 Meter. Als Wassermenge wurden 40 cbm pro Tag gemessen.

Der Hochbehälter bestand aus zwei Kammern mit je 20 cbm Inhalt. Eine Kammer war für den Verbrauch durch die Bevölkerung bestimmt und eine Kammer diente als Feuerlöschkammer. Die Gesamtkosten für die Hochdruckwasserleitung betrugen 40 000 Reichsmark. Die Arbeiten für den Bau der Wasserleitung wurden durch Herrn Anton Schaaf, Meudt, und durch die Firma Wilhelm Bast, Westerburg, durchgeführt.

Im Jahr 1926 war es dann soweit, dass die einzelnen Häuser in Guckheim an die Wasserleitung angeschlossen werden konnten. Am 18. Juli 1926 beschloss der Gemeinderat die Erhebung von Wassergeld: jährlich pro Haushalt 10 Mark, pro Person 2 Mark, je 1 Stück Rindvieh, Pferd, Ziege 1 Mark, Schweine »waren ausgeschlossen«. Als erster Rohrmeister wurde am 22. August 1926 Herr Mathias Munch aus Girkenroth bestellt. Er erhielt eine Entschädigung von 50 Mark im Jahr.

Im Jahre 1940 wurde die Wasserversorgungsanlage erweitert. Die im Jahre 1926 gebaute Hochdruckwasserleitung brachte nicht mehr die erforderliche Wassermenge. In der »Langwies«, wo heute das Wohnhaus Wohnig steht, war bereits eine Quelle gefasst und diente zur Speisung des Brunnens in Wörsdorf. Für diese Quellenfassung wurde im Jahre 1940 ein Sammelbehälter mit Pumpenhaus in der heutigen Wiesenstraße gebaut, etwa 25 Meter von der Stegstraße entfernt. Dadurch wurde die Wassermenge auf 50 cbm pro Tag erhöht, und die Wasserversorgung war für die nächsten Jahre gesichert.

Durch die starke Bautätigkeit in den Nachkriegsjahren musste die Wasserversorgung wieder ausgebaut werden. Diesmal entschloss sich der Gemeinderat zu einer Tiefbohrung in der »Steinkaut«, etwa 200 Meter entfernt von der ersten Quelle.

Im Herbst des Jahres 1963 wurde der Brunnen niedergebracht. Aus der Bohrung, die eine Tiefe von 51,50 Meter hatte, wurde das Wasser mittels einer Unterwasserpumpe durch eine Gussrohrleitung (NW 80 mm) direkt in den vorhandenen Hochbehälter gepumpt.

Nach der Verwaltungsreform im Jahre 1972 ging die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung auf die Verbandsgemeinde Westerburg über. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wurde in Höhn-Neuhochstein ein neuer, 3000 cbm fassender Hochbehälter gebaut. In den nachfolgenden Jahren wurden fast alle Gemeinden der Verbandsgemeinde Westerburg an diesen Hochbehälter angeschlossen, so auch die Gemeinde Guckheim.

Am 1. September 1988 war es soweit, dass von Härtlingen über Hof Westert eine Verbundleitung nach Guckheim verlegt und die Gemeinde somit mit genügend Wasser Versorgt ist.

1.9 Die Geschichte von Guckheim …

Nach diesem Ausflug in die Entwicklung der Wasserversorgung bis in unsere heutigen Zeit kommen wir wieder zurück in die zwanziger Jahre: Der schon im Jahre 1926 beschlossene Bau eines Friedhofes wurde begonnen.

In der Schulchronik stand dazu folgendes zu lesen:

Der Friedhof in Salz erwies sich als zu klein. Auch entsprach er nicht mehr den hygienischen Forderungen der Neuzeit. Insbesondere auch deshalb nicht, weil die Toten in dem kurzen Zeitraum van 15-20 Jahren wieder ausgegraben werden mussten und öfter die Gebeine der Entschlafenen auf dem Kirchhofe verstreut umherlagen. Aus den vorgenannten Gründen sahen sich die einzelnen Filialorte der Pfarrei gezwungen, eigene Friedhofe zu errichten. Auch die Gemeinde Guckheim legte einen solchen am Fuße des herrlich gelegenen Maria Ruhbergs,

Dessen Gipfel ein altes, niedliches Wallfahrtskapellechen trägt, unter der Leitung des Herrn Bürgermeisters an.

Die Umfassungsmauern wurden aus Basaltbeton hergestellt und mit einem festen Drahtzaun versehen. Auf dem Friedhof wurde ein Holzkreuz, umgeben von einem Schutzhäuschen, errichtet. Im Allerseelenmonat wurde der Friedhof seiner Bestimmung übergeben, und unter reger Anteilnahme der Bevölkerung durch den Dekan, Pfarrer Müller aus Salz, eingesegnet. Und kaum war dies geschehen, gab man sich preußisch korrekt eine Friedhofsordnung, aus der folgende Zitate stammen:

§ 1 Die obere Aufsicht über das christliche Begräbniswesen, soweit solche mit den nachstehenden Vorschriften und Bedingungen in Verbindung steht, sowie die Verwaltung des Friedhofes führt der Bürgermeister. Demselben ist das hierbei in Betracht kommende Dienstpersonal unterstellt.

§ 7 Der Friedhofsaufseher, der zugleich Totengräber ist, wird vom Gemeinderat auf Widerruf gewählt, van dem Landrat bestätigt und von demselben au£ die Dienstanweisung endlich verpflichtet.

§8 Der Friedhofsaufseher und dessen Angehörige müssen einen anständigen, sittsamen Lebenswandel führen. Bei Beerdigungen hat ersterer in reinlichem, schwarzen Anzuge mit Hut zu erscheinen.

§ 10 Derselbe hat stets auf dem Friedhof anwesend zu sein, bei Verlassen desselben einen Angehörigen, oder eine sonstige, zuverlässige Person für sich einzustellen. Er, sowohl wie auch seine Vertreter, haben sich den Besuchern des Friedhofes durch freundliches Entgegenkommen gefällig zu zeigen.

§12 Demselben ist bis auf weiteres gestattet, die Unterhaltung und Ausschmückung von Gräbern für Rechnung von Privaten zu übernehmen, er hat sich im Voraus mit den Auftraggebern wegen des zu leistenden Honeurs zu verständigen.

Guckheim, den 23. Juni 1927 Der Bürgermeister (Wüst)

Der § 10 erklärte sich damit, da8 der Friedhof nur zu bestimmten Zeit zugänglich war. Es gab nämlich nicht nur eine Friedhofsordnung, sondern auch eine Polizeiverordnung bezüglich des Friedhofes. Darin war nicht nur festgehalten, dass keine Kinder unter 14 Jahren ohne Begleitung eines Erwachsenen auf den Friedhof durften, sondern auch genau die Zeiten angegeben, zu denen »der Besuch des Publikums und die Vornahme der Arbeiten an den Grabstätten« der Friedhof geöffnet war. Außerdem war auch das Entwenden von Blumen, Zweigen, Erde usw. von den Gräbern untersagt.

Auch im Jahre 1928 entschied sich der Gemeinderat noch dreimal gegen die Anfragen eines Bezirksverbandes wegen der Abtretung des Umgehungsweges für eine Straße für den Autoverkehr. Es wurde aber eine neue Verkehrsstra8e »oberm Dorf« angelegt, um die Guckheimer (also den »Olle«) vom durchgehenden Autoverkehr zu entlasten. Diese Straße erstreckte sich von der ehemaligen Bäckerei Peter Bauch (etwa vom jetzigen Gemeindehaus) bis zum Berghaus, dort wo heute noch die Stra8e aus dem »Olle« kommt, bei dem Grundstück Elisabeth Mergen.

Am 29.3.1929 baute die Firma Martin Pagenstecher eine zweite Seilbahn nach

Sainscheid.

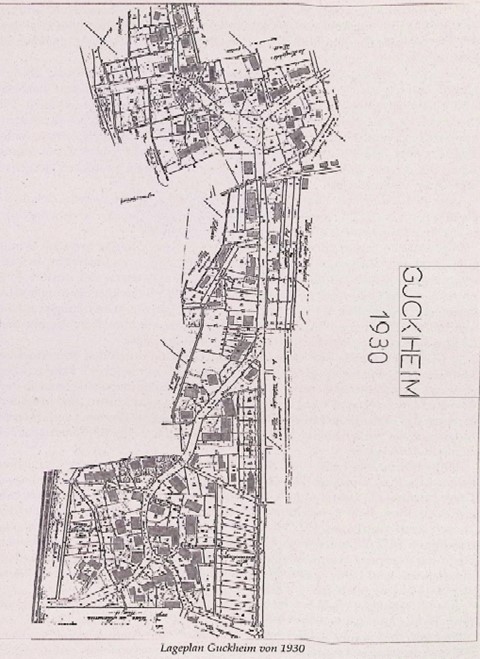

Am 13.06.1930 beschloss der Gemeinderat, dass die alten Akten verbrannt werden sollten. Außerdem ging der alte Förster Feldes in Pension, der schon im Jahre 1910 seinen Dienst im Gemeindewald versah. Ende des Jahres mussten Wohlfahrtszahlungen an verschiedene Bürger gezahlt werden. Ebenfalls in der letzten Sitzung des Gemeinderates von 1930 wurde beschlossen, die Schulwiese im Eichenthal für drei Jahre als Sportplatz zu verpachten.

Das Jahr 1931 begann mit einem schrecklichen Unglück. Am 11. Januar stürzte die 10 jährige Thekla Neu in die kalten Fluten des hochwasserführenden Elbbach. Während ihre ältere Schwester versuchte, im Dorf Hilfe zu holen, sprang die erst 9 jährige Irmgard Bauch (verheiratete Krekel) hinterher. Es gelang auch, das Kind zu bergen. Aber es kam leider jede Hilfe zu spät.

Am 22.03.31 ruhte der Betrieb der Firma Wilson in der Tongrube, das Flug Geld für die Seilbahn sollte aber trotzdem gezahlt werden. In Girkenroth wurde eine Herberge für die Gemeinden Weltersburg, Girkenroth, Guckheim und Salz errichtet. Personen, die dort übernachteten, sollten 30 Pfennig bezahlen. Früher übernachteten Obdachlose und »fahrendes Volk« auch im Guckheimer Backes (heute Grundstück Gerd Gasser). In der Nacht vorn 13. auf den 14. Mai brach im Wirtschaftsgebäude auf dem Anwesen Josef Fasel in der heutigen Elbbachstraße ein Feuer aus. Das Wohnhaus konnte von der örtlichen Feuerwehr gerettet werden, nur das Dach fiel den Flammen zum Opfer.

Am 09.07. wurde folgenden Gemeindebediensteten das Gehalt um 10% gekürzt: Ortsdiener, Feldhüter, Bullenhalter, Totengräber, Rohrmeister, Spritzenmeister, Schulreiniger und Handarbeitslehrern.

Im Jahre 1932 musste man bei der Landesbank (heute Nassauische Sparkasse) nachfragen, ob die Zahlung für den Kredit ermäßigt werden konnte, da die Gemeinde zu dieser Zeit die hohe monatliche Belastung nicht tragen konnte. Holz wurde nicht nach seinem Wert, sondern nach dem sozialen Stand des Käufers berechnet. Der Bürgermeister und der Polizeidiener bezahlten 15 Mark, eine Witwe nur 9,50 pro Klafter. Durch den freiwilligen Arbeitsdienst der Wohlfahrtsempfänger wurde der Bachlauf ausgebaut, sowie der Feldweg von Guckheim nach Schönberg.

Das Gemeinderatsbuch Nr. 3 schloss am 22.01.1933, das Buch Nr. 4 wurde mit der ersten Sitzung vom 9.5.34 (!) weiter geführt. Mittlerweile war ein neuer Gemeinderat gewählt, Bürgermeister Wüst blieb aber im Amt. Wer glaubt, nun irgendwelche Erkenntnisse aus der Zeit des Nationalsozialismus zu erfahren, wird genauso enttäuscht wie ich, als ich die Bücher las. Nur belanglose Sachen wurden bis 1943 aufgeführt bzw. vom Gemeinderat beschlossen. Das herausragende Ereignis in dieser Zeit war für Guckheim der Bau eines Wasserbehälters im Jahre 1940. Wer aber mehr über diese Zeit in Guckheim erfahren will, lese das Kapitel: »Die Kirche im Dorf«, und zwar den Abschnitt: »Das dritte Reich und seine stillen Helden unter uns«. Man kann sagen, in Guckheim wurde zwar nichts gegen Hitler unternommen, aber auch nichts für ihn. Und das war manchmal mehr, als man erwarten konnte.

Im Frühjahr 1943 verstarb Bürgermeister Wüst, seine Stelle nahm der Bürgermeister von Weltersburg, Hebgen ein. Lehrer Anton Scheidt, der im September 1944 zum Westwall eingezogen wurde, kam im Marz 1945 wieder zurück nach Guckheim. Er fand das Schulhaus ziemlich verwüstet vor. Zurückdrängende deutsche Soldaten hatten dort mehrfach Quartier genommen. Aus der Schulchronik waren die Seiten aus der Zeit 1933 – 1944 herausgerissen. Dort hatte der Lehrer, nach seiner Aussage, die Machenschaften der Nationalsozialisten, die ja auch in unserem Dorf zu spüren waren, notiert. Es ist zu vermuten, dass diese Aufzeichnungen sogar von der Schulobrigkeit entfernt wurden, da nur wenige Personen Zugriff darauf haben konnten.

Obwohl Lehrer Scheidt stark katholisch geprägt war und deswegen versuchte, die Kinder vor den nationalsozialistischen Einflüssen zu bewahren, gelang dieses nicht immer. Einmal sollten die Kinder der Grundschule (ihre Lehrerin war Frl. Kern) einen Gruß an die Soldaten im Feld senden. Dieser »Heimatgruß« war mit schönen, kindlichen Zeichnungen verziert und mit Fotos aus Guckheim ergänzt. Leider mussten die Kinder auch ein Dankesgedicht an einen toten Soldaten schreiben. Darin hieß es:

» … Dass ich die Hand noch rühren kann,

das dank ‚ich Dir, Du stiller Mann.«

Und also, aus der Tiefe Grund,

war mir des Toten Antwort kund:

»Wir sanken hin für Deutschlands Glanz,

blüh‘ Deutschland uns zum Totenkranz.«

Trotz allem gelang es den Kindern offensichtlich, ihre traditionellen Werte zu erhalten, denn in den letzten Schulmonaten geschah noch folgender Zwischenfall: Im Schulsaal hing, anstatt eines Bildes des Führers Adolf Hitler, immer noch das Kreuz. Das kann als absolute Ausnahme gewertet werden. Als einer der Aushilfslehrer aus den umliegenden Ortschaften dieses Kreuz entfernen wollte, stand ein Schüler aus dem siebten Schuljahr auf und sagte in unserem Platt:

»Wenn dau net de Finger von userem Herrgott leßt, schlien eisch dir det Holzscheit em de Kopp erem!«

Alle hielten den Atem an, aber das Unglaubliche geschah, der Lehrer ließ von seinem Vorhaben ab, und das Kreuz blieb hängen. An diesen Vorfall erinnerte sich Elfriede Kuhl (geb. Hill), die, genau wie ihre Klassenkameraden, im März 1945 aus der Schule ohne Abschlusszeugnis entlassen wurde. Es war kein Lehrer da, der dies hatte ausstellen können. Als sie es später beruflich brauchten, schrieb Lehrer Scheidt ihnen eine Bestätigung über ihre Schulzeit.

Als die Amerikaner in der Woche vor Ostern in Guckheim einmarschierten, quartierten sie sich in verschiedenen Privathäusern, sowie in der Schule ein. Den Ostergottesdienst hielt ein amerikanischer Feldgeistlicher in der Scheune unseres Schmiedes Mathias Munsch. Einige Guckheimer Soldaten, wie z.B. Edmund Wörsdörfer und Paul Becker waren zu diesem Zeitpunkt schon zu Hause. Koalesbaste Edmund war schwerverwundet worden und lag im Krankenhaus in Montabaur, das gleichzeitig ein Lazarett war. Da er schon fast genesen war, konnte er nach der Behandlung jeden Tag mit dem Fahrrad nach Hause fahren, wo er wenigstens ordentlich verpflegt wurde.

Als die Amerikaner immer näher rückten, wurde das Lazarett übers Wochenende nach Limburg verlegt. Edmund fuhr also am Montag mit dem Fahrrad nach Limburg, musste aber unterwegs umkehren, da die Amerikaner schon überall waren. Als diese dann schließlich nach Guckheim kamen musste er sich dort melden, und wurde, genau wie Paul Becker, bis nach Belgien gebracht. Die Besatzungssoldaten der Amerikaner entließen den Bürgermeister Hebgen aus Weltersburg, ab dem 6.1.1946 hieß der Bürgermeister Wörsdörfer. Sechs neue Gemeinderäte wurden ernannt.

Am 20.10.1946 wählten drei von ihnen ( Josef Kögler und Franz Mille hatten das Wahllokal unter Protest verlassen) Josef Jung ein stimmig zum neuen Bürgermeister .Am 29. Oktober übergab Wörsdörfer die Amtsgeschäfte an den vom Landrat bestätigten Josef Jung, die dieser bis 1969 weiter führte.

1.10 Die Entwicklung der Gemeinde nach 1945

von Erich Jung

Am 27. März 1945 war der Krieg für Guckheim zu Ende. Amerikanische Panzer durchfuhren unseren Ort, und in den Vormittagsstunden wurde unser Dorf von amerikanischen Soldaten besetzt. In allen Nebenstraßen waren Militärfahrzeuge abgestellt. Verschiedene Häuser mussten von den Familien geräumt werden und wurden von amerikanischen Soldaten belegt.

Der bisherige Ortsbürgermeister ,Mathias Hebgen aus Weltersburg, wurde abgesetzt und Johann Wörsdörfer, bisher stellvertretender Bürgermeister, wurde von den Amerikanern als Bürgermeister eingesetzt. Ihm zur Seite stand ein Gemeinderat, der ebenfalls von den Amerikanern eingesetzt wurde.

Am 10. Juli 1945 wurde die amerikanische Besatzungsmacht im Ober- und Unterwesterwald von den Franzosen abgelöst. Für die einheimische Bevölkerung begann eine noch ärmere Zeit. Lebensmittel wurden in einem noch geringeren Maße zugeteilt. Die Bauern wurden gezwungen, Vieh, Getreide, Kartoffeln und sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse abzuliefern. Ebenfalls mussten Möbel, Haushaltswaren und andere Gegenstände von der Gemeinde aufgebracht und an die Franzosen abgegeben werden. Es war dies damals für den Bürgermeister und den Gemeinderat keine schöne Aufgabe.

Im Laufe des Jahres 1945 kamen immer mehr Guckheimer Soldaten aus Kriegsgefangenschaft nach Hause. Auch fanden sich die ersten Sportler wieder zusammen und gründeten am 12.Dezember 1945 in der Gaststätte Peter Jung wieder den Sportverein Guckheim (heute Eintracht Guckheim).

Tauschgeschäfte, Schwarzhandel und dgl. waren an der Tagesordnung. So manches Schwein wurde schwarz geschlachtet und gegen Kleidungsstücke eingetauscht.

Im September 1946 wurde erstmals wieder ein Gemeinderat gewählt, der in der Sitzung am 20. Oktober 1946 den neuen Bürgermeister, Herrn Josef Jung IV., wählte. Er hatte diese Amt bis zum Juli 1969, also 23 Jahre, inne.

Am 22. Februar 1947 wurde ein Kapellenvorstand für die Rothenberg Kapelle gewählt. Der Gemeinderat schickte als Vertreter der Zivilgemeinde Bürgemeister Josef Jung, Johann Kuhl VI., und Lorenz Jung in den Vorstand. Zu den Aufgaben des Kapellenvorstandes gehörten auch die Vorbereitungen zu den Freilichtspielen im Rommel in den Jahren 1948 – 1952.

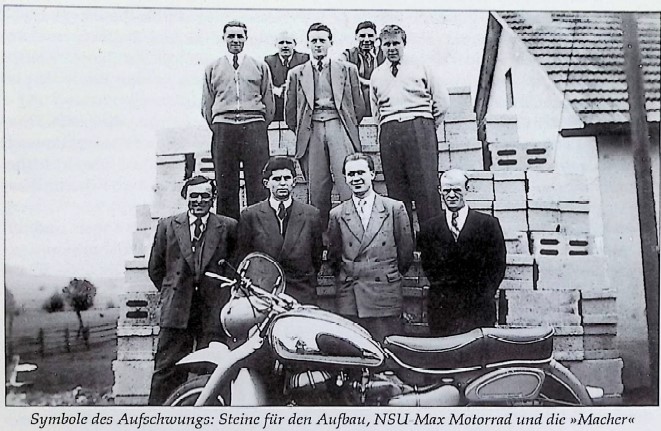

Noch vor der Währungsreform, die am 20. Juni 1948 war, wurden die ersten Häuser umgebaut und auch neue Häuser gebaut. Die beiden ersten Häuser, die nach dem Krieg in Guckheim gebaut wurden, waren die Anwesen von Ewald Mille, Hauptstraße 29 (heute Dieter Mille) und Karl Göbel, Zur Heide 13 (heute Karl Metzger).

Im Januar 1949 wurde mit dem Bau der Rothenberg Kapelle begonnen und am17 Januar 1950 beschloss der Gemeinderat, dass auf dem Friedhof Familienkaufgräber angelegt wurden. Der Kaufpreis für ein Doppelgrab betrug DM80,–. Ebenfalls 1950 wurde beschlossen, dass der Sportplatz, entlang der L 300 nach Herschbach, verbreitert werden sollte. Außerdem wurde in diesem Jahr die Ortsdurchfahrt erneuert, und die Straße mit einer Teerdecke versehen. Die Arbeiten wurden von der Straßenbaufirma Scheidt aus Limburg durchgeführt. Für den Bau der Kapelle auf dem Rothenberg gab die Gemeinde an die Kath. Kapellengemeinde 120 Ruten Land ab und erhielt dafür 120 Ruten im Rommel vom Grafen Walderdorff aus Molsberg.

Am 6. Februar 1952 wurde erstmals die Jagd in Guckheim wieder verpachtet. Die Mehrheit des Gemeinderates entschied sich für Ernst Fastenrath aus Plettenberg für einen Pachtpreis von DM 1.350,– jährlich. Außerdem versprach Herr Fastenrath, Guckheimer Bürger in seinen Betrieb in Westerburg einzustellen, was auch geschah.

Inzwischen gab es immer mehr Baulustige, sodass die Gemeinde gezwungen war, Baugelände zu erschließen. Dies war damals keine leichte Aufgabe für den Gemeinderat. Woher das Gelände nehmen, wenn die Eigentümer nicht bereit waren, Grundflächen abzugeben. Doch dies änderte sich, denn bereits 1953 konnte der erste Bebauungsplan an der Hauptstraße in Guckheim erstellt werden, und in den folgenden Jahren wurden auch die ersten Häuser gebaut.

1954 war für die Eintracht Guckheim ein besonderes Jahr. Ein lang ersehnter Wunsch der Bevölkerung ging in Erfüllung mit der Gründung einer Sängergruppe innerhalb der Eintracht Guckheim, die heute, nach 45Jahren, noch ihren Bestand und mit Hubert Teusen aus Salz immer noch den ersten Dirigenten hat. Gleichzeitig begann auch im Jahre 1954 innerhalb der Eintracht das Turnen. Heute ist dies die Gymnastikabteilung.

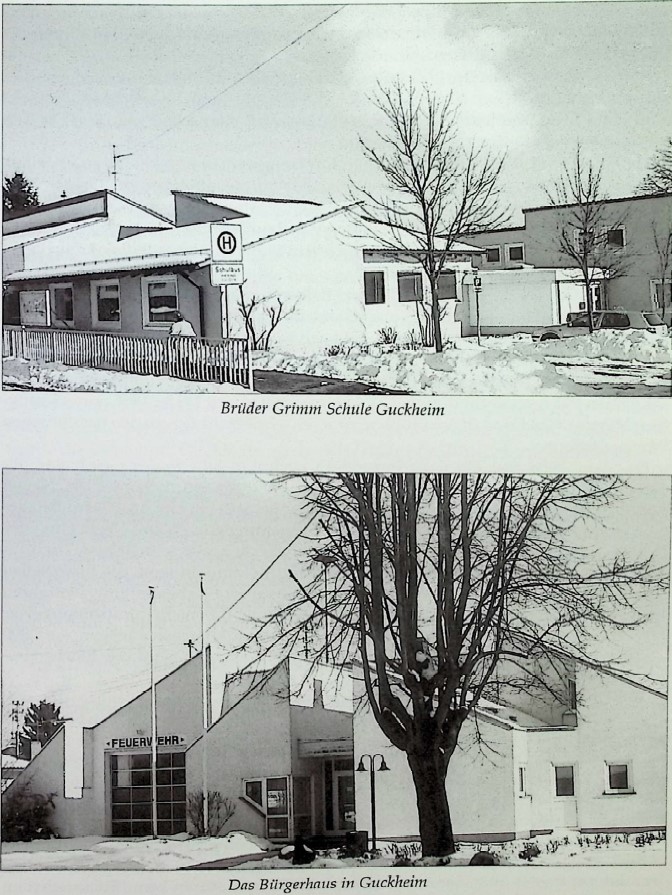

Im November 1955 beschloss der Gemeinderat einen zweiklassigen Schulhausneubau. Die Grundstücks Verhandlungen für diesen Neubau verzögerten sich jedoch, so dass erst mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes am 8. Mai1957 endgültig ein Bauplatz für die Schule gefunden wurde. Die Aufstellung des Bebauungsplanes ging von der Langwies, über Hansjakobsgarten bis in die Börncher. Insgesamt umfasste der Plan 33 Baugrundstücke.

Am 5. August 1956 vergab der Gemeinderat die Arbeiten für den Schulneubau. Architekt und Bauleiter war Herr Herpers aus Westerburg, die Maurerarbeiten erhielt Herr Josef Mille für Schule und Wohnung, insgesamt DM 68.160,–. Die Zimmerarbeiten für die Schule übernahm Julius Schlag, Mähren für DM 10.611,–, für das Wohnhaus Richard Lauf, Salz, für DM 2.967,–. Das Richtfest zum Schulneubau war im September 1958, und die Einweihung der neuen Schule war am 27. September 1959.

Am 1. Juli 1960 wurde ein Bebauungsplan für die Wochenendhäuser im Hasenmorgen aufgestellt. Im Jahre 1961 wurde mit dem Neubau des Sportplatzes begonnen, der zunächst als Rasenplatz gebaut wurde, später jedoch in einen Hartplatz umgebaut wurde.

Ebenfalls 1961 befasste man sich mit dem Verkauf der alten Schule. Es waren mehrere Angebote vorhanden, das höchste lag bei DM 25.000,–. Der Gemeinderat konnte sich jedoch nicht entscheiden, die alte Schule zu verkaufen. Die Ungewissheit, was einmal aus der alten Schule werden sollte, war zu groß. Man behielt das Gebäude, um es einer anderen Verwendung zuzuführen. Dies geschah bereits im Jahre 1962, als in der ehemaligen Lehrerwohnung ein Kindergarten eingerichtet wurde, und Frl. Ursula Heinritz aus Westerburg war die erste Kindergärtnerin.

Für den Friedhof wurde ein neuer Leichenwagen angeschafft, und der Gemeinderat beschloss, den Friedhof zu erweitern. Vom Bonifatiuswerk in Paderborn wurden zwei Parzellen gekauft und später mit Alfons Steinebach getauscht.

Ebenfalls 1962 beschloss der Gemeinderat die Erhebung von Erschließungsbeitrügen. Die Anlieger mussten 2/3 der Kosten tragen. Im Zuge des grünen Planes wurde der Weg nach Westert und in den Börncher ausgebaut.

1963 wurde vom Gemeinderat beschlossen, eine Tiefbohrung für die Wasserversorgung durchzuführen. Dies wurde erforderlich, da die Bautätigkeit immer mehr zunahm. Die Tiefenbohrung hatte eine Tiefe von 52 Meter. Dadurch war die Wasserversorgung gesichert.

Im Juni 1963 wurde die neue Kirche »St. Johannes«, inmitten unserer Gemeinde stehend, eingesegnet.

Am 15. März 1965 trat die Gemeinde dem Schulverband Salz/Weltersburg/Girkenroth bei. 1966 wurde mit der Erweiterung des Friedhofes begonnen.

1967 wurde in der alten Schule ein Jugendraum eingerichtet, nachdem vorher der Schulsaal noch einmal für die Schule genutzt wurde. Bei der Finanzierung des Jugendraumes hatte sich das Bistum Limburg und die Kath. Kirchengemeinde mit jeweils DM 12.000,– beteiligt.

1967 wurde eine weiterer Bebauungsplan mit 27 Bauplätzen erstellt und 1969 wurde mit dem Einbau von Wasseruhren in den Haushalten begonnen.

Am 4. Juli 1969 wurde Erich Jung zum neuen Bürgermeister gewählt. Er hat dieses Amt auch heute noch (bis zum 13.6.99), also 30 Jahre lang, inne.

1970 beschloss der Gemeinderat den Bau einer Leichenhalle in Eigenregie. Josef Neu, damals Bauunternehmer, erstellte die Zeichnung und übernahm die Bauleitung. Viele Guckheimer halfen mit, die Leichenhalle zu bauen. Die Einweihung erfolgte am 30. Oktober 1971 und die Kosten betrugen mit der gesamten Außenanlage, wie Straße und Einzäunung, DM 35.000,–. 1971 erhielten die Straßen in Guckheim Straßennahmen. Man suchte dabei Namen, die mit der Gemarkung Guckheim verbunden waren, wie Hollestücker, Zur Heide, Hofacker usw.

Am 4. Juni 1971 wurde die Grundschule Guckheim aufgelöst. Während die Kinder des 5. bis 9. Schuljahres nach Salz in die Hauptschule gingen, mussten die Schüler des 1. bis 4. Schuljahres nach Herschbach. Die Schule in Guckheim wurde jedoch als Außenstelle von Herschbach weiter genutzt.

1972 wurde ein weiterer Bebauungsplan »Hollestücker« mit 41 Bauplatzen erstellt. In diesem Bebauungsplan wurde auch der Kinderspiel- und Bolzplatz mit eingeplant. Dieser Platz, der heute als Fest- und Kirmesplatz genutzt wird, hat eine Größe von 5000 qm.

1972 wurden, durch ein neues Gesetz der Landesregierung Rheinland-Pfalz, die Verbandsgemeinden gegründet. Guckheim wurde der Verbandsgemeinde Westerburg zugeordnet ursprünglich war die Verbandsgemeinde Wallmerod vorgesehen. Mit Bildung der Verbandsgemeinden gingen viele Aufgaben auf diese über. So gehörten z.B. Schulen, Feuerwehr, Wasser- und Abwasserversorgung und die Aufstellung von Flächennutzungsplanen zu deren Aufgaben. Der Ausbau der Ortsstraßen blieb weiterhin Aufgabe der Ortsgemeinden. So konnten 1973, nachdem schon 1970 die Schulstraße ausgebaut wurde, die Kirchstraße und Teile des Hasenmorgen sowie der Wiesenstraße ausgebaut werden.

Am 19. Oktober 1974 schloss die Ortsgemeinde Guckheim mit der 2. Kompanie des Pz. Grn. Btl. 152 in der Wäller Kaserne Westerburg (heute 2./Pz. Btl. 154) eine Patenschaft ab, die heute nach 25 Jahren noch Bestand hat. Am 16. Oktober 1999 soll das 25-jahrige Jubiläum gefeiert werden.

1975 begann die Eintracht Guckheim mit dem Bau eines Sportplatzgebäudes.

Seit dem 1. Oktober 1976 besteht die Freiwillige Feuerwehr-Guckheim. Sie wurde gegründet, nachdem am 13. Juni 1976 die Scheune von Heinz Schuth abbrannte. Heinz Schuth wurde dann auch der erste Wehrführer.

1977 wurde die Vogelschutzgruppe Guckheim gegründet. Ihr Vorsitzender wurde Bruno Koch, der auch heute noch den Verein leitet. Die Vogelschutzgruppe hat über 1000 Nistkästen aufgestellt. Außer der Gemeinde Guckheim betreut sie auch die Watzenhahngemeinden Weltersburg, Willmenrod, Berzhahn und Girkenroth, sowie Sainscheid, Kölbingen, Brandscheid, Kaden, Härtlingen, Elbingen und Mähren.

1978 kaufte die Gemeinde das Anwesen von Maria Göbel, Hauptstraße 5. Das Gebäude wurde abgerissen und ein Dorfplatz mit Springbrunnen gebaut.

1979 legte die Vogelschutzgruppe im Rothenberg einen Lehrpfad für Wald- und Vogelschutzkunde in einer Länge von 500 Metern an.

1980 wurde der Musikverein gegründet, Vorsitzender wurde Werner Kurowski. Heute leitet Guido Lixenfeld den Verein.

1980 wurde auch ein neuer Bebauungsplan »Hattemerswies« erstellt, mit 27 Bauplatzen. Die Gemeinde Guckheim nahm am Wettbewerb »Unser Dorf soll schöner werden« teil und errang den 2. Platz in der Hauptklasse auf Kreisebene.

1981 wurde der Kinderspiel und Bolzplatz eingeweiht, und die Vogelschutzgruppe errang im Sonderwettbewerb

»Unser Dorf soll schöner werden« den 1. Platz im Westerwaldkreis. Gleichzeitig wurde mit dem Neubau des Sportplatzes mit Flutlichtanlage begonnen, der 1982 eingeweiht wurde.

1984 wurde das Anwesen Josef Neu, Elbbachstraße 1 abgerissen und die Elbbachstraße sowie die Straße Im Mühlental ausgebaut.

1985 wurde die neue Schule ausgebaut für die Kinder aus Guckheim, Girkenroth und Weltersburg. Gleichzeitig wurde ein neuer Kindergarten mitgebaut, die gemeinsame Einweihung war am 11. Oktober 1985.

Ein neuer Bebauungsplan »Börncher und Steinkaut« mit 54 Bauplatzen wurde aufgestellt. Es ist dies der vorläufig letzte Bebauungsplan der Gemeinde. Die Vorbereitungen für einen neuen Plan sind jedoch im Gange.

1986 erfolgte der Ausbau der Straße »Hofacker«, und am 14. Februar 1986 wurde der Tennisverein gegründet. Vorsitzender war Josef Nieland, der auch heute wieder den Verein leitet. Zwischendurch war viele Jahre Werner Fasel der 1. Vorsitzender.

1987 beschloss die Gemeinde den Bau des Bürgerhauses. Zunächst ging es darum, die alte Schule umzubauen. Dies zeigte sich jedoch als unrentabel. Daher beschloss man, die alte Schule Abzureißen und ein neues Gebäude zu erbauen. Mit dem Bau des Bürgerhauses sollte auch ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden.

Die Firma Reinhard Mille, Langenhahn, erhielt den Auftrag, das Bürgerhaus mit Feuerwehrgerätehaus schlüsselfertig zu erstellen. Am 4. Juni 1988 konnte das Bürgerhaus eingeweiht werden.

In den Jahren 1984 und 1986 bedrohte ein großes Hochwasser Guckheim. Die Häuser am Elbbach im Ortsteil Wörsdorf, bei Werner Jung, Josef Schäfer, Berthold Neu, Toni Kuhl und Josef Naas waren stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Keller der Häuser standen unter Wasser.

1987 beschloss der Gemeinderat, ein Ortswappen für Guckheim zu erstellen. Manfred Limbach aus Gemünden erhielt den Auftrag, ein Wappen zu entwerfen, das auch der Bezirksregierung in Koblenz zur Genehmigung vorgelegt wurde. Die Beschreibung des Wappens hat folgenden Wortlaut: Rundschild, geteilt durch eine blaue Wellenschrägleiste nach links, rechts in Silber ein rotes Balkenkreuz, links in Gold ein schwarzes Mühlrad.

Die heraldische Begründung: Das rote Balkenkreuz auf silbernem Feld weist auf die langjährige Zugehörigkeit Guckheims zum Erzbistum Kurtrier hin (bis 1802). Der sich durch Guckheim ziehende Elbbach ist durch die blaue Wellenschrägleiste dargestellt. Das schwarze Mühlrad dokumentiert die bereits im 16. Jahrhundert urkundlich erwähnte Mühle am Elbbach. Die goldene Feldfarbe ist dem nassauischen Wappen entnommen. Guckheim gehörte von 1815 – 1866 zum Herzogtum Nassau. Gold und Blau komplementieren (ergänzen) sich zu den nassauischen Wappenfarben.

Das Jahr 1988 war ein ganz besonders wichtiges Jahr in der Geschichte der Gemeinde Guckheim. Das Flurbereinigungsverfahren wurde eingeleitet. Neben der allgemeinen Bodenordnung sollte es dazu dienen, ein Hochwasserrückhaltebecken zu bauen, und die Trasse für die Umgehung Guckheim Verlegung der L 300 festzulegen. Das Hochwasserrückhaltebecken war schnell vorn Tisch, da zum einen man die Notwendigkeit nicht sah und zum anderen die finanziellen Mittel fehlten. Die Trasse für die L 300 wurde zwar im Flurbereinigungsverfahren festgehalten, doch kam es nicht zur Durchführung, da das Planfeststellungsverfahren eingestellt wurde. Landespflegerische Gründe sprachen dagegen, die L 300 Umgehung Guckheim zu bauen. In diesem Jahr, 1999, wird das Flurbereinigungsverfahren abgeschlossen.

1987 hatte die Gasversorgung Westerwald damit begonnen, auch die Verbandsgemeinde Westerburg an die Gasversorgung anzuschließen. Von Niederahr über Herschbach und Guckheim wurde eine Gasleitung nach Westerburg verlegt. Die Leitung ging am Ortsrand von Guckheim vorbei. Am Anfang des Waldes, verlängerte Waldstraße nach Kölbingen, wurde eine Verteilerstation gebaut, um Guckheim anzuschließen. Arn 29. September 1988 war der erste Anschluss bei Erich Hastrich, Waldstraße 6, fertiggestellt, und es brannte die erste Gasheizung.

Ebenfalls 1988 wurde mit der Breitbandverkabelung begonnen. Die Bürgersteige, die dabei aufgerissen werden mussten, wurden anschließend alle mit Verbundsteinpflaster ausgebaut, um bei späteren Reparaturen keine Flickstellen im Bürgersteig zu haben. 1988 wurde Guckheim auch an die Verbundleitung der Wasserversorgungsanlage der Verbandsgemeinde Westerburg, und damit an den Hochbehälter Höhn-Neuhochstein, angeschlossen. Von Härtlingen über Hof Westert wurde die Wasserversorgung an die vorhandene Leitung in der Straße »Zur Heide« angeschlossen. Damit ist Guckheim bestens mit Wasser versorgt.

1989 beschloss der Gemeinderat eine Ehrenordnung, und 1990 richtete die Gemeinde am Ende der Tiergartenstraße einen Bauhof ein.

1990 wurde der Kirchenchor »St. Johannes« gegründet, Vorsitzende ist seither Eva Krieger, der Dirigent ist Thomas Dasbach aus Salz.

1991 schaffte die Gemeinde eine Fahne an aus blau/weißem Stoff. Die Fahne ist mit dem Guckheimer Wappen versehen. Die Rothenberg und die Stegstraße wurden ausgebaut, und die Gemeinde erwarb ein Wohnhaus in der Waldstraße von Ernestine Wörsdörfer. Das Haus wurde abgerissen, und es soll dort ein Parkplatz entstehen.

Die Vogelschutzgruppe Guckheim erwarb 1991 den Umweltpreis der Verbandsgemeinde Westerburg und 1993 den Umweltpreis des Westerwaldkreises.

Im Jahre 1993 wurde auch mit der Erweiterung des Kindergartens begonnen.

Es wurde ein zusätzlicher Gruppenraum gebaut. Heute gehen 50 Kinder aus Guckheim und Weltersburg in den Kindergarten nach Guckheim. Die Einweihung erfolgte am 5. Juni 1994.

1994 wurden die Straßenlampen in der Straße »Steinkaut« aufgestellt.1995 erfolgte der Ausbau der Straße »Börncher« und der Mittelstraße. Am 24. August 1995 wurde die Gemeinde Guckheim an die Kläranlage Gemünden angeschlossen.

Am 3. Oktober 1995 am Tag der Deutschen Einheit wurde eine Partnerschaft mit der Gemeinde Lutter, Kreis Bad Heiligenstadt in Thüringen, abgeschlossen. Nahezu 100 Bürger aus Guckheim machten sich in zwei Bussen auf den Weg nach Lutter, um bei den Feierlichkeiten aus Anlass des Austausches der Urkunden dabei zu sein. Die Feier wurde musikalisch umrahmt von dem Musikverein 1980 aus Guckheim, der ebenfalls aus diesem Grunde mit nach Lutter gefahren war.

Am 27. Februar 1997 fand eine Bürgerversammlung statt, in der festgelegt wurde, dass vom 2. bis zum 6. Juni die 700-Jahr-Feier der Gemeinde stattfinden sollte. Außerdem soll am 19. September 1999 ein Historischer Tag stattfinden.

Am 12. April 1997 wurde die Poststelle geschlossen und am 17. April beschloss der Gemeinderat den Ausbau der Straße »Steinkaut«.

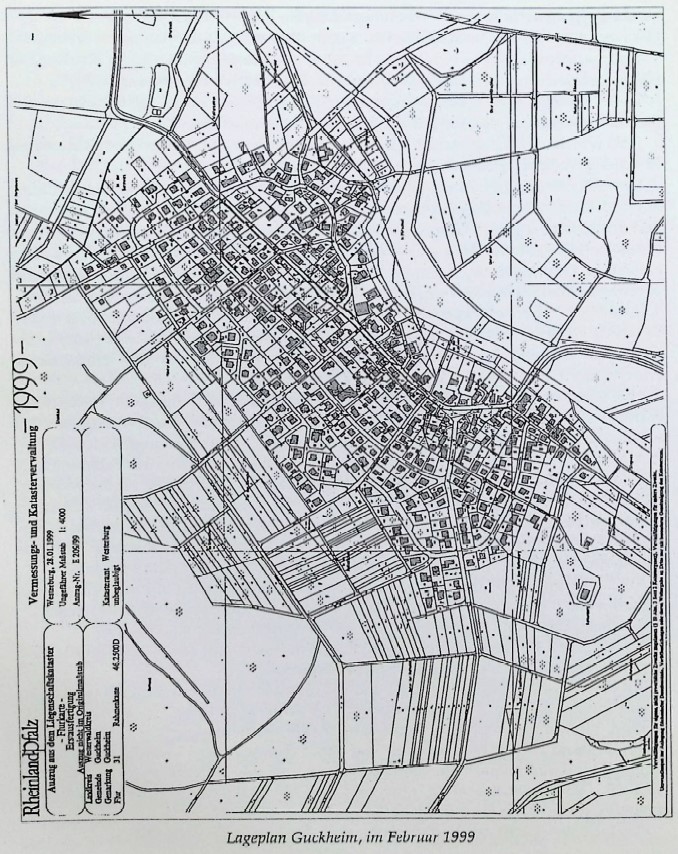

Mit dem Ausbau dieser Straße sind alle Straßen in Guckheim ausgebaut und in einem guten Zustand. Es gibt insgesamt 24 Straßen mit einer Länge von 5300 Metern. Vierhundert Familien wohnen in 290 Häusern, insgesamt sind es 948 Einwohner (Stand 20.2.1999). Guckheim ist heute überwiegend Wohngemeinde mit einigen Handwerksbetrieben, zwei Tonfirmen und einer Spedition. Guckheim hat noch ein Lebensmittelgeschäft, eine Bäckerei, eine Metzgerei, ein Haushaltswarengeschäft und zwei Gastwirtschaften.

Das Jahr 1999 dient der Vorbereitung und der Durchführung der 700 Jahr Feier.

1.11 Anhang

von Erich Jung

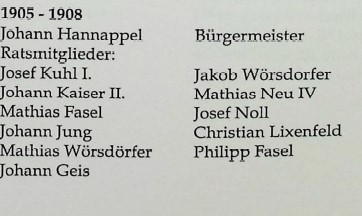

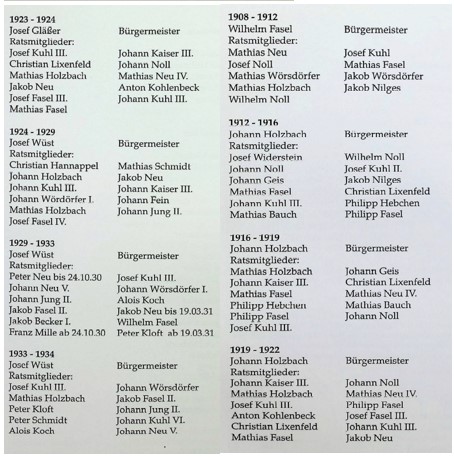

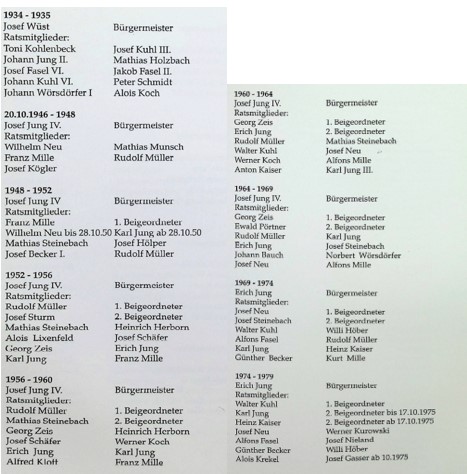

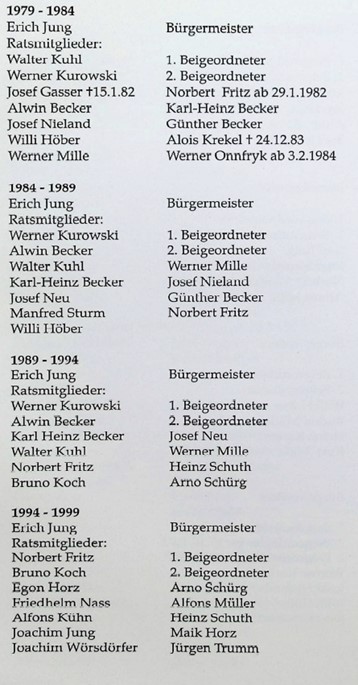

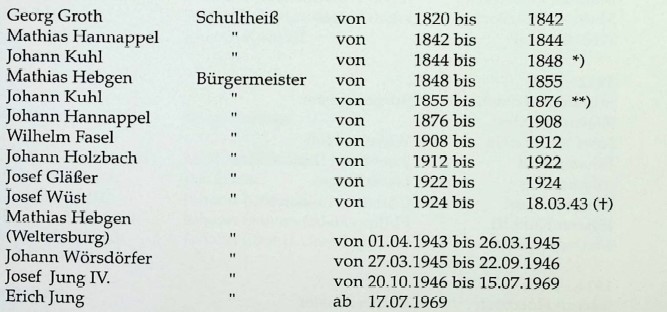

Bürgermeister der Gemeinde Guckheim

*) Anmerkung: Johann Kuhl war bei den Revolutionswirren im Marz 1848 a1s Bürgermeister abgesetzt worden, und Mathias Hebgen wurde als Bürgermeister eingesetzt.

**) Eintragung in der Schulchronik:

Mit Beginn des Jahres 1855 wurde Johann Kuhl von hier, nach vorhergegangener Wahl, von hoher Landesregierung zum Bürgermeister von Guckheim und Wersdorf ernannt. Der im Jahre 1848 gewäh1te Bürgermeister Mathias Hebgen wurde nun hiermit, nach dem derselbe sechs Jahre treu die hiesige Gemeinde verwaltet hatte, seines Dienstes entlassen.